| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 9:30~13:00 | ● | ● | ● | / | ● | ● | ● | / |

| 14:30~19:00 | ● | ● | ● | / | ● | ★ | ★ | / |

★:土日のみ午後14:30~17:00

休診日:木曜・祝日

2021年10月13日

いよいよ75kgとなりだいぶスリムになってきた院長です。頼みの綱のロードバイクはもう少しで乗れなくなってしまいますね。。。

今回はインプラントも歯周病になるという内容でいきたいと思います。

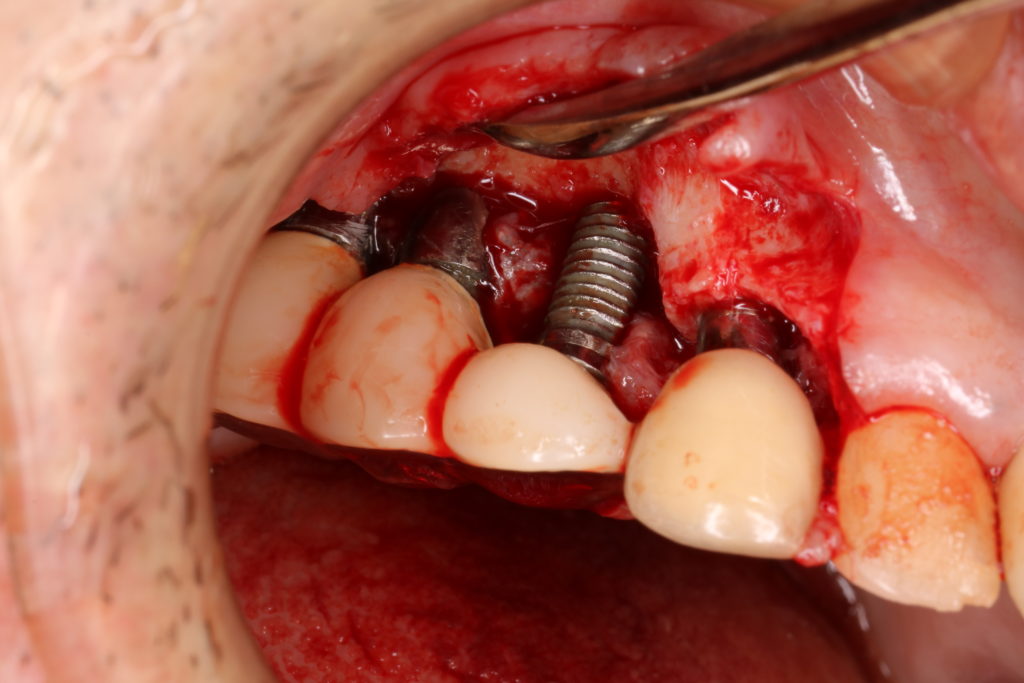

今回は手術写真とかもあるので血が苦手な方は見ない方がいいです。

患者は70代男性既往歴は糖尿病がありhbA1cは7以上でややコントロール不良

主訴はインプラントから膿が出る

CT撮ってびっくりです。インプラント というのはネジに骨がついていないと維持できないのに4本とも先しか付いていません。

しかも上顎洞に骨を入れたのか入れていないのかよくわからないですが、やや上顎洞粘膜が肥厚しており上顎洞炎の疑いさえありました。

さらに驚きなのは最近インプラントを埋入したばかりとのことです。

なぜこのような状態になったのか考察して見たいと思います。

まず全身疾患の要因として糖尿病が挙げられると思います。糖尿病は免疫抵抗性が下がるので炎症が増悪しやすいことが想定されます。

局所的問題点は、インプラント周囲の歯周ポケットが非常に深くセルフコントロールが難しいということ、残存歯の歯周病治療がなされておらず残存歯からも膿が出ている状態であったといことが挙げられると思います。

まずは歯周基本治療から行いましたが、排膿が止まらないため歯周外科を行いました。

インプラント周囲炎の場合、インプラント表面の郭清が一番の問題となります。

機械研磨、チタンブラシ、Er:Yagレーザー、エアフローなどを駆使して郭清を行います。

正直感染がひどいと判断した場合全てのインプラント除去を考えていました。残す場合骨移植も選択肢と思っていましたが、今回は郭清のみを行いました。

治癒は意外に良くて今のところ排膿が治っているので月に1度のメインテナンスで経過を見ております。しかし再発の可能性があるためチェックは欠かせないと思います。

このケースからは自分がインプラントを埋入を行った訳ではないですが、歯周病患者にインプラントを埋入する場合しっかり歯周治療を行い炎症のコントロールを行う必要があるということ、しっかり骨造成を行ったのちインプラントを埋入する必要があると感じました。糖尿病に関してはなるべくコントロールされた状態を維持していただく必要があると思います。

今後はこういう患者さんも増えてくることも考えられるので対策をしっかり勉強しておきたいなと思いました。

話は変わりますが、、、

当別ダムライドに行ってきました。

途中に「NO SOFT NO LIFE」ってお店があるんですが、私の活動時間が早すぎて寄れなかったのが残念。。。

石狩当別には2〜3年くらい住んでましたのでとてもたくさんの思い出が蘇ってきました。

ダムから月形町に抜けて一応医療大も見て帰ってきました。

だいぶ距離は伸びてきました!このコースはまた来季行きたいと思います。

榎本拓哉 院長 歯学博士

2009年 北海道医療大学 歯学部 卒業。2021年9月25日

子供にテストで100点とったら100円あげると言ったら、娘が朝100点の答案用紙と私の財布を無言で持ってきたことにびっくりした院長です。

今回は根管治療のことについて少し書いていこうと思います。

約一年前に根管治療とCADCAM冠で補綴したケースです。

患者は10代、深部性のカリエスのため抜髄(神経をとること)を行いました。

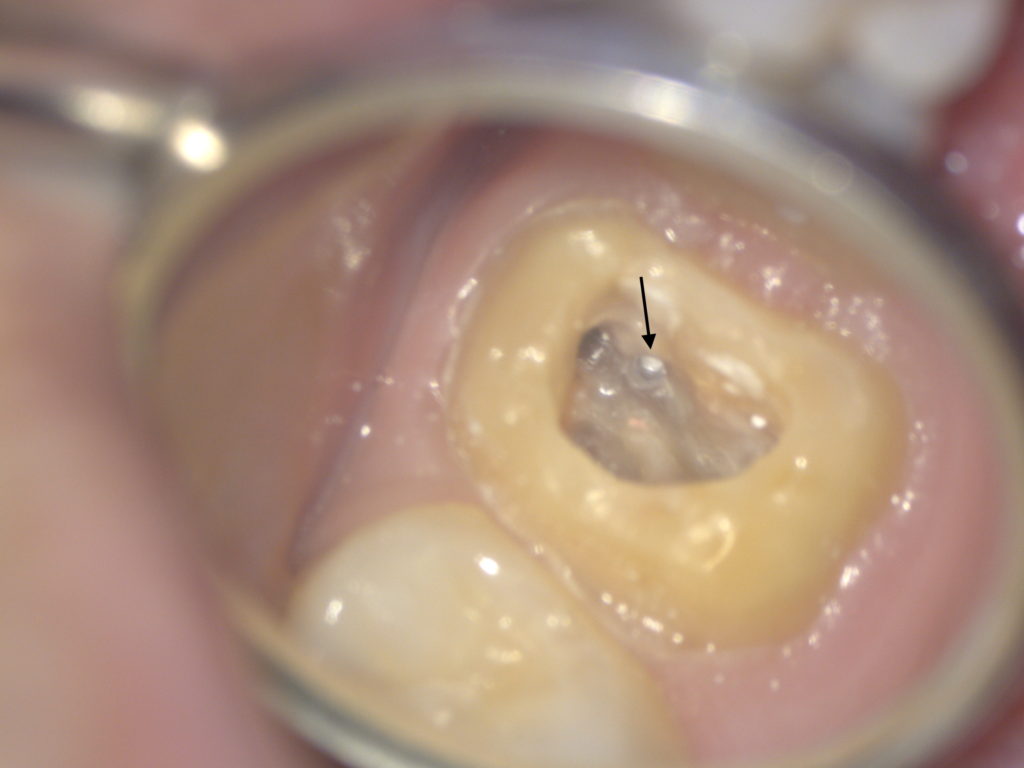

下の写真は根管充填時のものです。

個人的にはしっかり充填できたと思っておりました。

しかし1年半後、、、

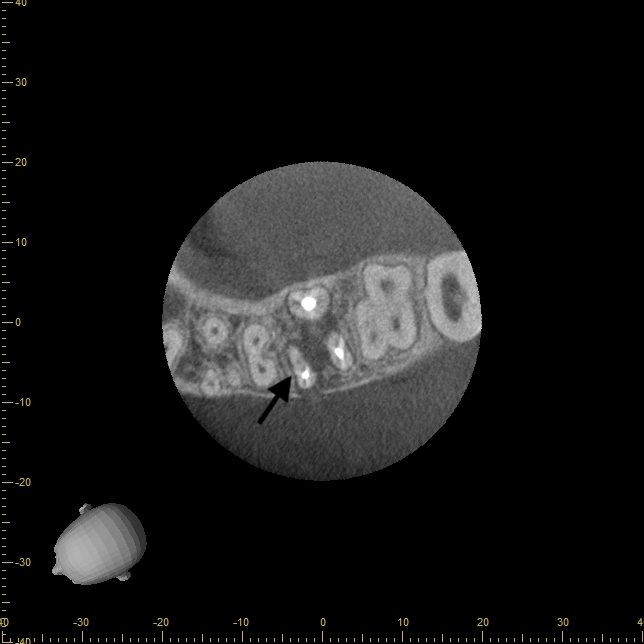

念のためct撮影を行った所、、、

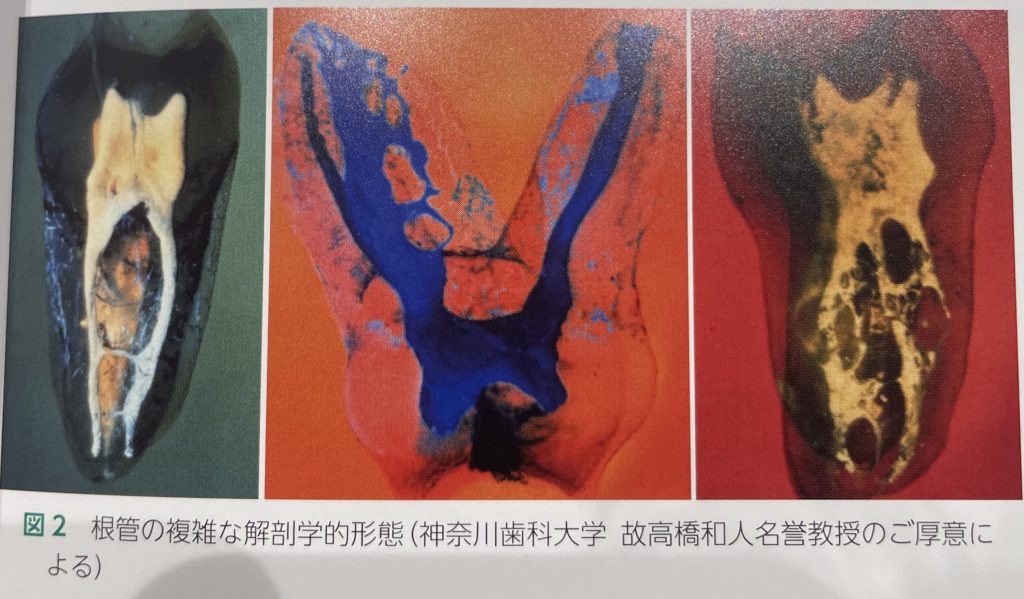

実は上顎の第一大臼歯は近心根は2根管が50%でそのうち30%は癒合しているのですが、今回は独立していたということです。

被せ物を除去し、再度アプローチを行いました。

もちろん毎回MB2はあるものと思って治療を行っているのですが、全員にCTを撮影するわけにもいかないですし発見が困難な場合もあり自分としては反省させられる内容でした。

こういうのを見ると根管治療に限界はあるなと感じてしまいますが、可能な限り歯の保存にこだわっていきたいと思います。

話は変わりますが、、、

新千歳空港ライドに行ってきました。

もうだいぶ寒くなってきましたが私はソフトクリームが好きなので何個でもいけちゃいます。

空港は戦闘機が離陸するタイミングで凄まじい音を出していたのが印象的でした。

80キロ超えたあたりでキツくなりヤバイ帰れないかもと思っていたら、デローザの2人組に遭遇し、風除けにさせてもらいながら何とか帰ってこれました。

この場で感謝を伝えたいと思います。さぞ迷惑だったでしょうが、、、

今後は100キロをしっかり漕げるようにしたいですね。

榎本拓哉 院長 歯学博士

2009年 北海道医療大学 歯学部 卒業。2021年9月13日

子供達の成長が早すぎてついていけない院長です。

次女はこの前100日の祝いしたばっかりなのにもう大きくなっているし、長男は「これ何?」攻撃してくるし、長女は口ばかり上手くなっているしで大変です。

さて子供に虫歯予防何がおすすめと聞かれることがとても多いのですが、私は歯ブラシの他にフッ素洗口とフロスの使用だと思っています。

私も幼少期からずっとミラノールを使用していました。小学生の高学年まではミラノールを理由も知らず使用していました(笑)そのおかげかわかりませんが虫歯は3本ほどで全て神経は守られています。私も多感な時期がありまして歯磨きサボったり中学生の時は毎日やらなかったりでしたが効果は実感しております。

そもそもフッ素が虫歯に有効というのはどういう経緯があるのでしょうか?

1930年台に歯がボロボロになる斑状歯がフッ素によるものと報告され、斑状歯が多い地域は虫歯が少ないと判明しWHOがフッ素による虫歯予防を提言しました。水道水にフッ素の1ppm以下の濃度で流す国や地域もあるようですが、今はそんなに盛んではないようです。

高濃度のフッ素が飲料水に含まれている地域(8ppm)では、斑状歯や骨に蓄えられ、骨が硬くなり骨折しやすくなる骨フッ素症になることが報告されています。

そういう経緯もありフッ素というのにあまりよくない印象を持っている方もいるのは事実ですが、歯を強化できるものは今の所フッ化ナトリウムしかないのではないでしょうか?

メカニズムは、フッ化ナトリウムが歯質に取り込まれるとフルオロアパタイトに代わり耐酸性が向上することで虫歯になりにくくなります。

安全性に関しては、そもそも自然界に広く存在しており食べ物などにも含まれています。

ちなみに、フッ素の中毒量は2mg/kgで子供10kgなら20mgで中毒になってしまいます。ですから洗口剤の原液を全て飲みこむとかは危険なので必ずフッ素洗口は親の監視が必要になります。またぶくぶくうがいができない子供は使用を控えた方が良いと思います。

大体4歳〜14歳くらいがもっとも効果があると言われており、家庭用では毎日法を推奨しています。250ppmと450ppmの濃度の違いがあり、虫歯があったことがある子や矯正治療をしている高いリスクがある子は450ppmの方をおすすめします。我が家では450ppmを使用しています。

もし使ってみたい方や興味がある方はご相談ください。

話は変わりますが。。。

小林峠経由滝野霊園ライドに行ってきました。

とても不思議な場所でした。夜はとっても怖い気がします。

清田に抜ける道は結構道が細くて少し怖かったですがなかなかよかったです。

榎本拓哉 院長 歯学博士

2009年 北海道医療大学 歯学部 卒業。2021年8月18日

お墓参りに行ったりしてお盆を過ごした院長です。

今年から保険導入されているチタンクラウンについて書いていこうと思います。

まず背景としましては今まで保険の銀歯は金銀パラジウムという合金を使用しています。

車の自動車の排気ガス中の有害物質を取り除くための触媒(三元触媒)として使われています。自動車から排出される有害物質には、窒素酸化物、炭化水素、一酸化炭素がありますが、プラチナ又はパラジウムを触媒に使うことで、炭化水素を水に、一酸化炭素を二酸化炭素に変換できます。自動車産業の方で多く使用されているため歯科で使用するパラジウム価格が高騰していました。

他にも、パラジウムは装飾品(プラチナの割金)や電子部品(コンデンサー)などにも使用されています。パラジウムの供給ソースは、ロシアと南アフリカ共和国の2カ国で、世界全体の約85%を占めているといわれており、偏っているのが特徴です。政治的な要因もありそうですね。

歯科では価格が高騰いているため保険の被せ物はCADCAM冠に移行していますが、奥歯は銀歯がいまだに使用されています。チタンクラウンは金銀パラジウムに変わって保険では単冠でのみ認められています。

チタンと金銀パラジウムの違いについてですが、

硬さはやや金銀パラジウムより柔らかいようですが素材的にはあまり変わらないようです。チタンはインプラント に使用されているように非常に生体親和性が高い金属で、金属アレルギーが少なく腐食や劣化が少ないというメリットがあります。しかし加工が難しく対応してくれる技工所が少ないというデメリットはあるかもしれません。

私は金属アレルギーなので、時計はチタンの時計を所持していますし、ハンコもチタンのものを使用しています。ゴルフクラブや軍事産業、人工関節などにも使用されているようですね。

ただ歯周病に罹患し動揺している歯は連結して固定するケースやブリッジなどではチタンは使用できないためまだまだ金銀パラジウムは使用する事はありそうですが保険で単冠であればチタンを使用していきたいと考えています。

話は変わりますが、

母校訪問&網走湖畔ライドに行ってきました。

何と来年100周年らしいですね。呼人の方まで行って天都山登ってきたのですが天都山結構キツかったです。でもいいトレーニングになりました。パンクもしましたしね。

結構なロードバイカーが知床に向かっていました。自分も今度チャレンジしてみたいと思います。流氷科学館がきれいになってておすすめです。

流氷科学館で買った蟹ラー油がすごく美味しくて毎日食べています。また太ってしまうかもしれない、、、

榎本拓哉 院長 歯学博士

2009年 北海道医療大学 歯学部 卒業。2021年8月7日

体重が77.1kgになりついにBMI24と肥満を脱出した院長です!!

ロードバイクのおかげです。このまま75kgを目指したいと思います。

さて今まで私はあえて体重を公表してきましたが、これは自分へのプレッシャーとともに、歯周病と肥満の関係について肥満の自分では語れないと思っていたからです。(笑)

新潟大学と理化学研究所からの報告で明らかになった肥満と歯周病について今回触れていきたいと思います。

内容は、新潟大学と理化学研究所のプレスリリースより引用させていただきます。

歯周病は口腔内の慢性感染性疾患ですが、肥満者でなぜ歯周病に罹患しやすくかつ重症化しやすいのか詳しいメカニズムは不明でした。今回の報告では肥満者の腸内細菌は歯周病を増悪させることを解明したとのことです。(マウスでなので厳密に人で同じかどうかは更なる解明が必要です。)

余談ですが、本当に綺麗な歯周炎モデルマウスだと思いマウス(笑)自分も歯周病モデルマウスは作成を試みた経験がありますが本当に難しいと感じた記憶があります。

以前より、腸内細菌が口腔内の細菌に影響を与えるなどの報告はありましたが、腸内細菌から直接の影響を与えるメカニズムは新しいと感じました。

この報告はあくまでマウスなので尿酸値を下げればいいと簡単に解釈しては行けないと思いますが、口の中だけでなく腸の中もきれいにしておかなくてはいけないのかもしれませんね!!

また話は変わりますが、、、

洞爺湖一周ライド行ってきました。感想としては結構平坦が多いので負荷はそんなに強くなくさらっと走れるコースなのではないでしょうか?

今度はニセコ羊蹄山らへんにいきたいなと思ってます。

榎本拓哉 院長 歯学博士

2009年 北海道医療大学 歯学部 卒業。2021年7月30日

暑い日々が続き口の乾燥を感じている院長です。

私は、午前1ℓ午後1ℓ水分を取るようにしています。まめに水分取るようにしましょう。

今回は口腔乾燥症についてです。以前取り上げた口腔機能低下症に関連した内容になります。

まず口腔乾燥症とは、唾液の分泌量の低下で起こります。ちなみに1日の唾液の分泌量は1〜1.5リットルほどで三大唾液腺(耳下腺,顎下腺,舌下腺)と 小唾液腺(口蓋腺,口唇腺など)から分泌されます。原因は脱水、口呼吸、シェー グレン症候群や慢性関節リウマチなどの膠原病,糖尿病,唾液腺疾患(腫瘍などでって摘出や癌の放射線治療)、薬物(高血圧など)、加齢によって起こります。

口腔乾燥症になると、虫歯、歯周病が悪化することに加え、唾液がない事で口が擦れやすくなり義歯や口内炎などが起こりやすくさらには嚥下障害、誤嚥性肺炎に繋がる可能性があります。特に高齢者の方には食事を取る事ができなくなってしまうので死活問題だと思います。

確かに、実際患者さんを診ているいると粘膜や舌をミラーで圧排する時に抵抗を感じる患者さんは唾液が少ない方が多いと思いますが、実際診断したり対策をとる事があまりできていないと思っておりました。特に高齢者はたくさんの基礎疾患を持っている事が多いのでどの薬が唾液分泌を低下させているのか特定は困難なこともあります。

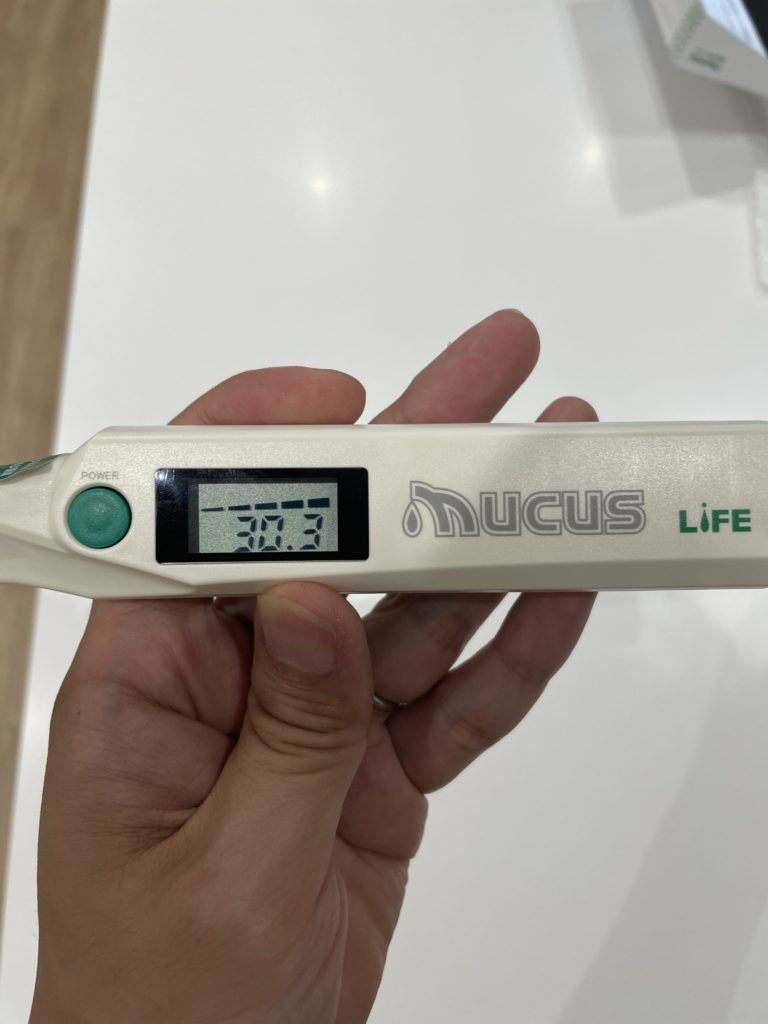

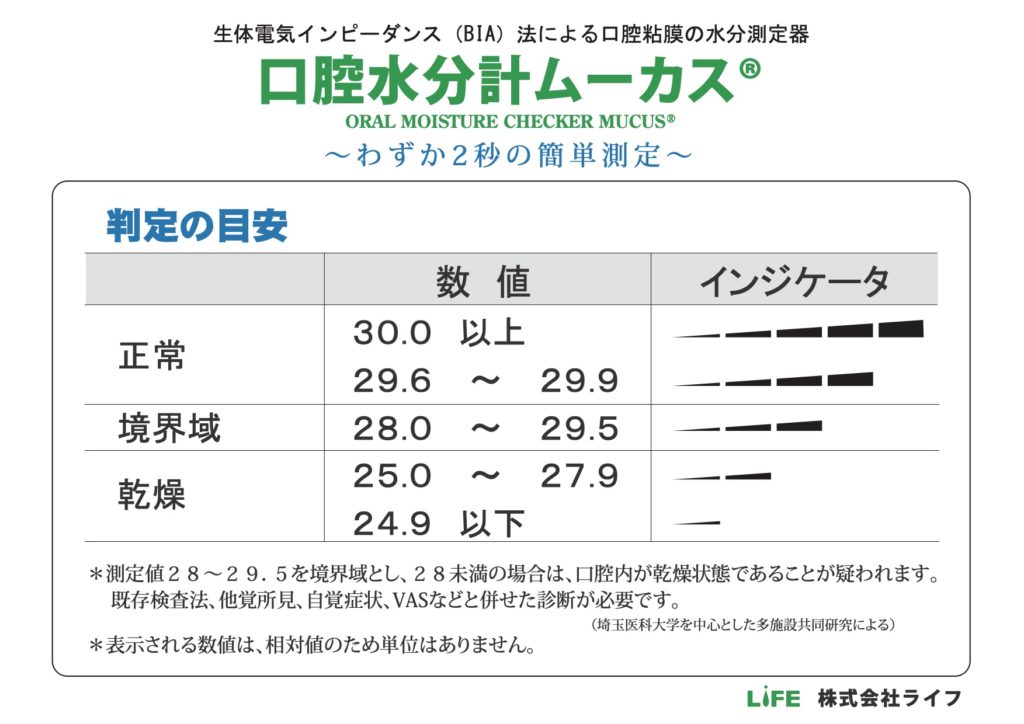

診断についてですが、問診(アンケート)、唾液分泌量(ガム法、吐唾法)、湿潤度(口腔水分計)などから総合的に診断するとされています。非常に多くの検査が必要ですね。。。

実際には上記のような診断基準を用いる事が多いようですが、私は口腔機能低下症の診断基準(湿潤度と唾液量)に従おうと思います。

2秒で測定できるみたいですが、なかなか自分では難しいです。

口腔乾燥症と診断されたらどうすればいいのか、、、

原因薬物の変更、シェーグレン症候群や放射線障害の場合には,サリグレンやエボザック,サラジェンなどの唾液分泌改善薬、漢方薬(白虎加人参湯,麦門冬湯,滋陰降火湯,十全大補湯,八味地黄丸,柴胡桂枝乾姜湯,五苓散など)

他には、口腔のリハビリテーション、口腔ケア(高分子ヒアルロン酸ナトリウムを配合した洗口液絹水などを人工唾液)などがあります。

状況によって的確なアドバイスができたらいいなと思っています。

話は変わりますが、、、

ついに念願の小樽まで海鮮丼ライド行ってきました。

朝7時とかどこもお店やってないですが、このお店の方が「朝飯食べて行きなよ」って言ってくれたのでガッツリ行きました。カロリーそのまま補充してしまったな、、、

んで帰りですが、

途中星置あたりで止まろうとしてビンディングシューズが外れない事態が発生し無事に落車しました。立ちゴケですね。

コースとしては峠があって平地があって非常にいい練習になるなと思いました。また朝飯くいに小樽ライドしたいです。

榎本拓哉 院長 歯学博士

2009年 北海道医療大学 歯学部 卒業。2021年7月18日

暑くて寝つきが悪い院長です。(78kg)

最近ロードバイクのおかげか77kg台も見えてきました。今後も頑張りたいと思っています。

歯周病や虫歯は遺伝するのか?というタイトルでお話させていただきたいと思います。当院では初診の時にパノラマx線を撮影し歯周病の状態や虫歯の有無、顎関節や上顎洞炎などがないか診断しますが、明らかに若いのに歯周病とか虫歯が多発している場合も少なくありません。そういう方は往々にして治療の反応が良くないことも多々あります。そういう方はなぜ歯周病や齲蝕が進行しやすいのか参考になればと思い今回調べてみました。

この論文は、ヨーロッパ歯周病学会の出している論文で著名な先生方がまとめたコンセンサスレポートで信頼できる内容と思いますので今回ここからわかっていることを紹介したいと思います。(2017から4年経っているのでもしあたらいい知見があれば教えていただきたいと思います。)

まずしっかり前提としてお話しておかなければならないのは、齲蝕と歯周病は細菌感染による疾患ということです。ですから細菌の量を減らすことやバイオフィルムを除去することには変わりはありません!!

あくまで遺伝に関係しているところは上記の宿主因子、環境因子、咬合因子と思います。

遺伝による影響は結構大きく最大で50%(健常者に比べ)影響があるとされているようです。

具体的にどのような事がわかっているかというと

歯周病:以下の遺伝子に異常があると健常者に比べ歯周病を悪化させやすい

ビタミンD受容体(ビタミンDはβ-ディフェンシンを通じてP.g菌の抑制や炎症性サイトカインを下げる働きをしているため異常があると悪化しやすい)

Fcγ受容体ⅡA(抗体の受容体異常により免疫機構が働かない)

IL-10(抗炎症性サイトカインの異常があると炎症を抑える事ができない)

齲蝕:

エナメル質形成不全(AMELX,AMBN,ENAM, TUFT, MMP20, KLK4これらの遺伝子に異常が認められるとエナメル質形成不全が起こるとされている)

唾液特性(AQP5アポクリン腺遺伝子の異常により唾液の性質が変わる)

免疫調整(免疫の異常により齲蝕が多発する)

食事の好み(これも遺伝するらしいです)

以上遺伝子異常に関する事でエビデンスがある事を取り上げました。

遺伝子異常は調べる事ができるのですがおそらく高額になると思いますので、どちらかというと歯科医師がわかっておいた方が良い事だと思います。当院では唾液検査を導入し細菌数や唾液の緩衝能など調べる事ができますから治療の参考になれば良いなと思っています。

話は変わりますが。。。

手稲山登ってきました。最初の1/3の傾斜がキツすぎて心が折れそうになりました。でもここを経験すれば、多少の山や余裕に感じています。

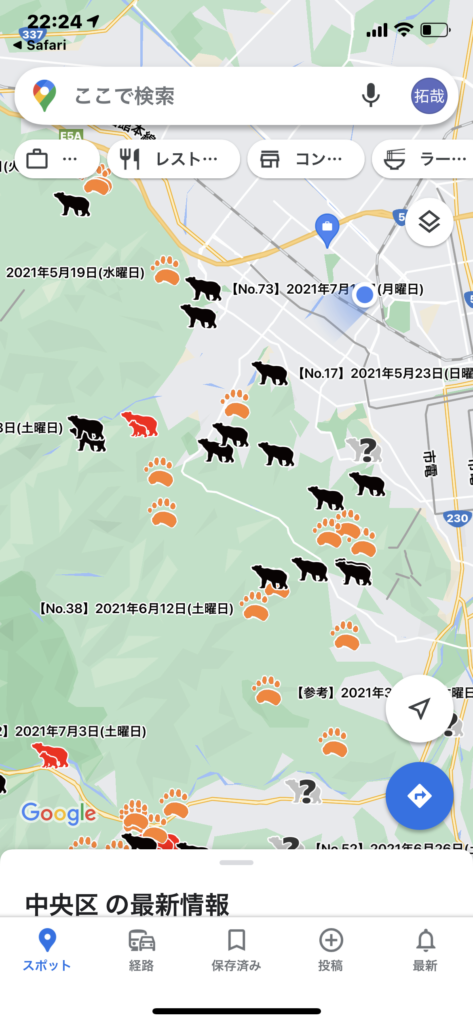

最近西区、南区と熊が出現してなかなか練習に行けないのがもどかしいです。

皆さんも気をつけてくださいね!!

榎本拓哉 院長 歯学博士

2009年 北海道医療大学 歯学部 卒業。2021年6月28日

最近DIYにハマり壁に穴を開け始めた院長です。

当院スタッフ全員コロナワクチン接種完了いたしました。やはり熱や倦怠感などの副作用が出たみたいで休むスタッフもいましたが、自分たちが感染することもそうですが患者さんに移してしまうリスクを考えると少し安心です。もちろん感染対策はこれまでどうり行っていく予定です。

東京や北海道が緊急事態宣言というのもあり、5月に行われた春季日本歯周病学会と6月開催の日本顎咬合学会はオンラインで学会参加することができました。

いい点は、暇な時いつでも気になるのを何度でも試聴できるっていうのが大きいですね!!しかし、高い集中力を維持したり、実際に会場で見るような「絶対に何か持って帰る!!(もちろん知識)」気概が保ちづらいですね。僕はやはり話し手から直接聞きたいです。

患者様からも、テレワークでコーヒーたくさん飲んだり食べ物食べながら仕事したり、タバコ吸い放題とかいろいろ聞くので全てオンラインていうのもあまり良くないのかなとも思いますね。健康的なところは自分で管理しないとですね。

ちなみに、日本顎咬合学会というのは歯周病だけではなく義歯から歯内療法、噛み合わせ治療など幅広く知識が得られるので毎年とても楽しみにしています。いつもは東京国際フォーラムでやっていますね。会費は高いですが、その分多くの刺激をいつも頂いてます。来年は行けたらいいなと思います。秋の歯周病学会はワクチン接種している事が条件になるみたいな噂がありますが、今後そういう風になっていくのでしょうか?

さて、話は変わりますが、

小林峠に行ってみました。ロードバイク乗りには定番の練習場所みたいで4人くらいに見かけましたね。徐々に体力と脚力がついてきているのを実感してきました。なんかどんどん自分に負荷をかけて行きたくなってきます。

山登りもいいですが今度は目指せ100kmを達成したいと思います。

でも体重減らねんだよなぁ。。。

サイクルブログになってるようなので次は真面目な事書きますね!!

榎本拓哉 院長 歯学博士

2009年 北海道医療大学 歯学部 卒業。2021年6月18日

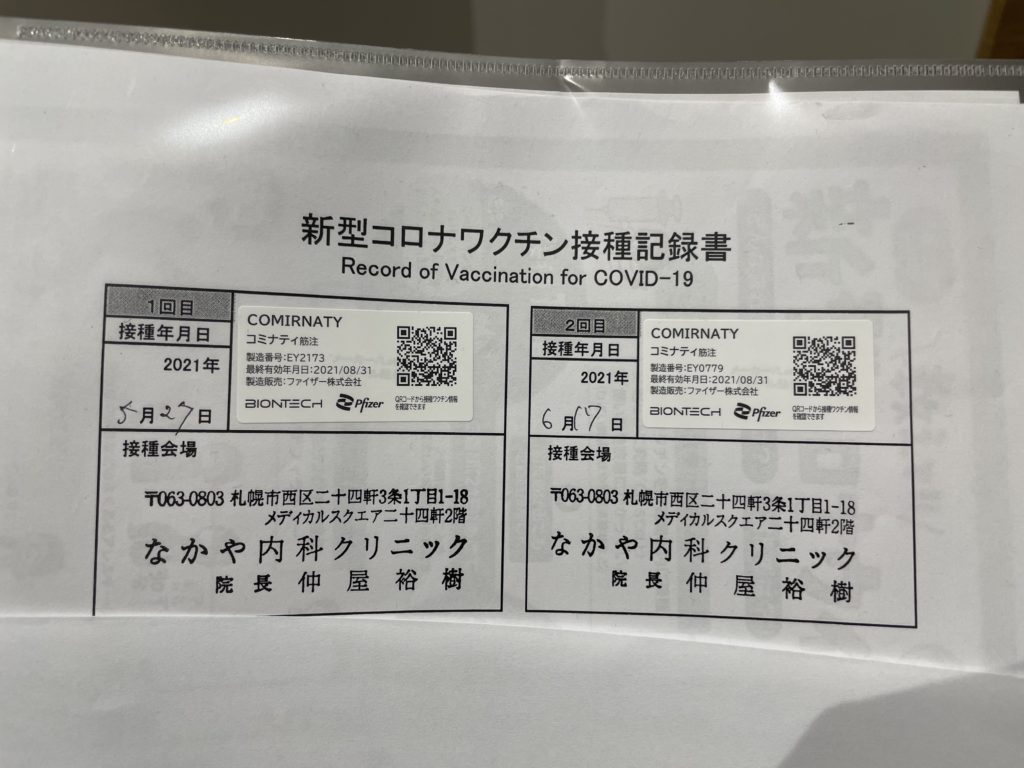

先日2回目のワクチン摂取し、だるおもな院長です。

昨日2回目の摂取を終えました。自分が打って感じたことなどを書きたいと思います。

自分は24軒のコープの医療モールにある「なかや内科クリニック」さんで摂取しました。看護師さんがととてもフレンドリーなクリニックでいつも健康診断で毎年お世話になっているし予約もスムーズに取れましたのでお願いしました。1回目は5月末くらいに接種したのですが、その時は打って次の日に腕が痛くなりややだるい感じです。でもその次の日には通常どうりだなと思います。

さて2回目。。。

先に接種した知り合いや患者さんから2回目は、熱がでた、仕事休んだなどと聞いていたのでかなり警戒していました。

しかし、接種した夜は寒気があり熱出るかなって思いましたが自分は発熱はありませんが、倦怠感と腕の痛みはやはり1回目と同じくあるかなと思います。

昨日の話なのでもしかしたらこの後急変するかもですけど、新型コロナが落ち着き早く平穏な日常に戻れるように祈っております。

話は変わりますが、最近ハマっているロードバイクについて

病院内に自転車保管しているのですが、それを見た元自転車部の患者様からおすすめの練習場所として平和の滝を紹介して頂いたので、、、

休日の朝6時にいってみました。早朝にした理由としては車が少ない、日中は子育てなど妻の目線が怖いなどが挙げられます。

いざ行ってみると、西野から平和の方までずっと坂になってまして、まぁキツイ。残り800mさらに激坂。。。途中足をついてしまいました。

到着した状態が下の写真です。

よくよく知らべたら心霊スポットで有名な場所みたいですね笑

なんか淀んだ雰囲気を感じた気がします。けど練習には良いのではないでしょうか?登山される方や同じようなロードバイク乗りの方がいましたね。車どうりはほぼないです。夜は絶対に行ってはいけない気がします。

1時間半で772カロリー消費できました!!やはりヒルクライムはカロリー消費の効率がすごくいいですね!!

榎本拓哉 院長 歯学博士

2009年 北海道医療大学 歯学部 卒業。2021年5月10日

下の娘がなんとか100日を迎えましてお祝いをしたのですが、歯固めの儀が執り行われたのでそれについて調べてみました。

お食い初めとは、個人差はありますが、新生児の生後100日頃に乳歯が生え始めます。この時期に「一生涯、食べることに困らないように」との願いを込めて食事をする真似をさせる儀式です。 この儀式の起源は、平安時代から行われてきたものです。お食い初めの際に「お歯固めの石」と呼ばれる小石3つを食膳に添えて、丈夫な歯が生えるよう祈りを捧げる「歯がため」という儀式を行うところもあります。

歯固めについてです。100日くらいしてくると歯が生えてくるのでそのうずく感じの解消に使われたり、顎の成長、歯の萌出が促進される、噛む練習になるなどの良い面もあります。おしゃぶりは代用品にはならないので注意が必要です。おしゃぶりを長い間使っていると口腔習癖の原因になるので注意が必要です。

シリコン、エラスティック、木、米でできたものなどが市販されています。早い時期に使えると歯ブラシを口に入れた時の拒絶が減ることもあると個人的には思っています。しっかり消毒殺菌できる素材が良いと思います。

いつまで使ったら良いかですが、うちの子供たちは気がついたら使ってなかったという感じです。使わなくなったで良いと思います。

榎本拓哉 院長 歯学博士

2009年 北海道医療大学 歯学部 卒業。