| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 9:30~13:00 | ● | ● | ● | / | ● | ● | ● | / |

| 14:30~19:00 | ● | ● | ● | / | ● | ★ | ★ | / |

★:土日のみ午後14:30~17:00

休診日:木曜・祝日

2022年3月7日

先月発表などの準備のため自転車に乗れていないため、たわわに実りつつあるワガママボディの院長です。

歯磨きは食後いつ磨いたらいいのか?

初めに答えを言いましょう。

答えは食後すぐに磨きましょうです。

最近、大阪大学の天野教授から最新の虫歯の考え方を学んだのでそれについて触れたいと思います。

私が歯学部にいたときは、虫歯菌はS.mutans菌でショ糖を取り込み酸が出ることにより虫歯ができると習っておりました。

いまだにう蝕原性菌といえばミュータンス菌と行っている人も多いのではないでしょうか?

最新の研究では、う蝕原性菌は

ミュータンスレンサ球菌

ラクトバチラス(乳酸桿菌)

ビフィズス菌

Scardovia wiggsiae種

Actinomyces種(初期定着菌の一つ)

Veillonella種

これらが挙がるそうです。

スカルドビアって初めて聞きましたが、東北大が最近プレスリリースを発表しています。

ですから、虫歯菌の検査で、ミュータンス菌やラクトバチラスだけを調べても他の細菌の影響は調べられないのです。とは言っても一番酸を出す力が強いのはラクトバチラスと言われています。

また、これらの細菌の餌は砂糖だけでなく、

ショ糖、ブドウ糖、果糖、乳糖、調理したデンプン

これらをまとめて発酵性糖質と言うそうです。

ですから歯の表面のバイオフィルムにこれらの発酵性糖質がいくと、上記の酸性の環境が好きな細菌たちが一斉に酸を出すのです。それで一気にPhが下がり脱灰していくという流れで虫歯が進行していきます。

歯磨きの話に戻りますが、天野教授は可能であれば食後すぐに歯磨きをするように勧めていましたが、どうしても無理な場合、口をゆすぐだけでも効果はあるそうです。お茶とかでもよさそうですね。

と言うことで食後はすぐに歯磨きしましょう!!

話は変わりますが、、、

滝野スノーパークに行って参りました。

緩やかな緩斜面があり、やり始めの子供にはいい場所ですね。

ロードバイク乗りにはお馴染みのモアイの近くにあります。

ちゃんとリフトまであります。

この傾斜では満足できなくなってきている自分がいますが、子供のために頑張ります。

榎本拓哉 院長 歯学博士

2009年 北海道医療大学 歯学部 卒業。2022年2月27日

スキーと雪かきで全身筋肉痛の院長です。

本当に久しぶりにJIADS(歯科医のスタディグループ)の勉強会で発表しました。

昨年末くらいに急に決まりとてもやる気なかったのですが、たまにはそういうのもいいかなと思い参加してみました。

本当に3〜5年ぶりで私はkeynote(Macのパワーポイントみたいなもの)を使って作成したのですが、緊張するわ言葉が出ないでzoomでやりましたがグダグダでした。。。

こういうのは大学院生時代ほぼ毎週やってた時期もあったので余裕をかましていたところもありました。やはり考えなくても言葉が出てくるくらい練習と理解度が足りないのかなぁ思いました。

たくさんの意見を聞けてよかったと思いましたし、来年は日本歯周病学会で発表する予定ですので、どんどん慣れていかないとなと思っております。あともっと勉強したいという気持ちが高まった気がしています。

話は変わりますが、

朝里川温泉スキー場に行ってまいりました。

なんか大会っぽい催し物が開催されておりました。

朝里って初めて行ったのですが、傾斜が凄まじいところもたくさんあり

スキー初心者にはとっても恐ろしい場所がたくさんありました。

ここ行ったら死ぬなぁと思っているところに小さな子供がスイスイ行ってるのをみてすごいなと感心させられました。

こういうスポーツのいいところって自分を見つめ直さないと上達しないってことだと思うのです。

発表とスキーを通してそう思った次第です。

とは言いつつスキーって1人だと自分撮れないので振り返ることが難しいですね。やっぱりレッスン受けるかな、、、

榎本拓哉 院長 歯学博士

2009年 北海道医療大学 歯学部 卒業。2022年2月9日

北京オリンピックが生きがいの院長です。

雪がすごいです。JR北海道が運休になるなんて私は初めて経験するかもです。

関東にいたときは少し雪降れば止まってましたけどね。

本日はリーマー破折について触れていきたいと思います。

根の治療に際して、リーマーと言う金属のヤスリのようなものを使用するのですが、最近この器具が歯の中で破折している患者さんがすごい増えています。

この3ヶ月くらいで除去を少なくとも2人はしました。

近隣の歯科医院の先生なのかゴニョゴニョ、、、(笑)

まぁ私も普通に使っていて折れることもありますがしっかり除去するようにはしています。そもそも折らないようにまめに交換しております。

そのうちのケースをご紹介します。

主訴:右上の奥歯が腫れた

右上の6の根の先に明らかな異物があり一部充填材が入っていないなど根の先に透過像が認められ炎症があると推察されます。治療は数年前に行ったとのことです。

矢印の部分ですね。

これを除去するのですが非常に大変です。細かい耳かきみたいな器具とか細い棒みたいなもので刺激しながら除去していきます。保険診療で、、、

これとるのに保険外診療で10万円とってる歯科医院あるみたいですが、私はそこまで強気ではありませんし除去できる確率は100%ではないですので察してください。

でも、根があまりに細いとかではなければみえていれば除去できるようになってきました。でもあんまりやりたくはないですね。

取れた時は、もうめちゃめちゃ嬉しいです(笑)多分患者さんより喜んでいるんじゃないかと思います。簡単にとれるように技術向上したいですね。

話は変わりますが、、、

この前、娘とスキーをしにBan.Kに行ってきました。

私は、スキーは中学校で少しやったくらいで、昭和大歯周病科の医局旅行でスキーをやったぐらいの経験しかないのです。スキーといえば以前妻と越後湯沢にスキー行ったとき、妻が私より上手くて悲しくなった記憶しかありません。

娘がレッスン受けている間暇なので私自身もレッスン受けようと、、、ボーゲン卒業しようと、、、

結果、4時間ひたすらボーゲンし続けるという、、、

やっぱり体重移動が後傾になってしまったりするようで教えてくれた先生には非常に感謝しております。ナイターとか行って個人練習をしようかなと思っております。

モーグルやスラロームの競技みたりすると美しすぎて感動ですよね。

子供たちに技術ですぐに抜かれそうですが一緒に滑るのがささやかな夢です。

榎本拓哉 院長 歯学博士

2009年 北海道医療大学 歯学部 卒業。2022年1月26日

3歳の息子が、私の枕の匂いを嗅いでどんな匂いだった?と聞いたところ、、、「リンゴ!!」って言ってました。きっと酸っぱい感じだったんでしょうね。

院長です。

最近3回目のワクチン接種してきましたが、なかなか副反応が強くて辛かったです。2回目は副反応が全然なかったので、やっぱ3回目は違うんだなぁと実感いたしました。

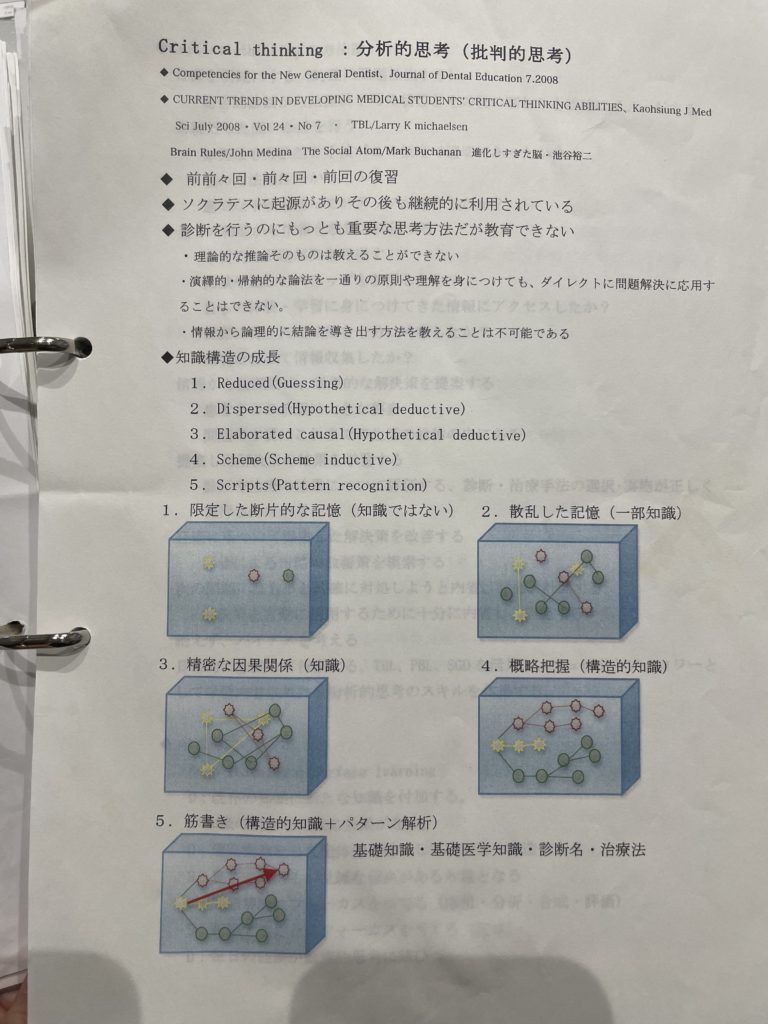

さて、クリティカルシンキングについて今日は触れていきたいと思います。

直訳すると批判的思考と言われますが、決して否定的に考える訳ではなく客観的かつ分析的に振り返る思考法です。

結構ビジネスマン向けの用語でも用いられるようです。

冬休み期間に、書類整理したりしていたのですが、研修医時代のノートや勉強してた資料が出てきた中にクリティカルシンキングがたくさんあったので自分なりにまとめていこうかと思います。

私が初めてこの言葉を聞いたのは研修医になってすぐに神奈川歯科大学の鈴木敏行先生からだったと記憶しています。鈴木先生は良い教育者であり素晴らしい臨床家で本当に多くの先生から尊敬される先生です。

私は、ペーペーながら鈴木先生の発言する一字一句逃さないように研修医時代は過ごしておりました。

今見てみると大体わかるけど当時はわかっていたのかな(笑)

簡単に言うと、ひろゆきさんがいう「うそはうそであると見抜ける人でないと(掲示板を使うのは)難しい」ということだと思います。

例えば

「虫歯になると冷たいものがしみる。

歯肉が下がると冷たいものがしみる。

両方起こりうることですが、果たしてしみるという現象は虫歯、歯肉退縮だけなのでしょうか?他の可能性があるのではないでしょうか?」

このような考え方をいうのだと思います。間違っていたらメールください(笑)

私は考えのバイアス(偏り)を常に疑い真実を突き止める思考法だと考えています。

わかりやすい図があったのでこれを引用しますが、私が一番クリティカルシンキングを実践してたなと思うのは大学院生時代だと思います。

実験を行った際ある結果が出ました。

それが意味するところは4つか5つの仮説が見出されました。

その仮説を実証するために新たな実験を計画していくと言うようにです。

歯科医師免許をとってペーペーな私にクリティカルシンキングを教えて下さった鈴木先生にこの場で感謝を述べたいです。

初心に帰れた気がします。

話は変わりますが、、、

ズイフトをやってみました。

まずFTPテスト!!

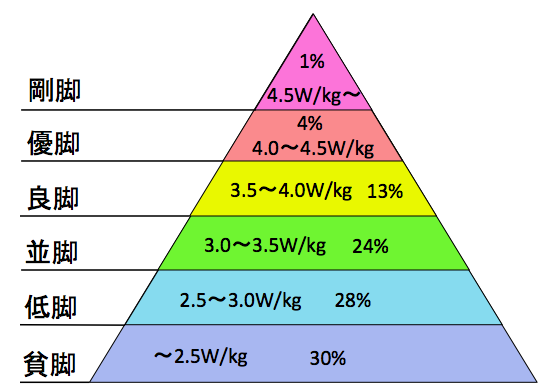

FTP(Functional Threshold Power)とは、1時間出力し続けられ、それ以上は出力できないというパワーのことを言います。

私は、、、

135w!!

恥ずかしい、、、私の体重は78キロなので、、、

貧脚です、、、

あぁここから頑張ろぅ

やってみると、1時間漕ぐのが大変でやはり外で走るのとは違いいかにペダルワークと呼吸心拍を鍛えるかみたいなところがあります。

頑張ろぅ、、、

榎本拓哉 院長 歯学博士

2009年 北海道医療大学 歯学部 卒業。2022年1月9日

しっかり正月太りした院長です。

今年も宜しくお願いいたします。

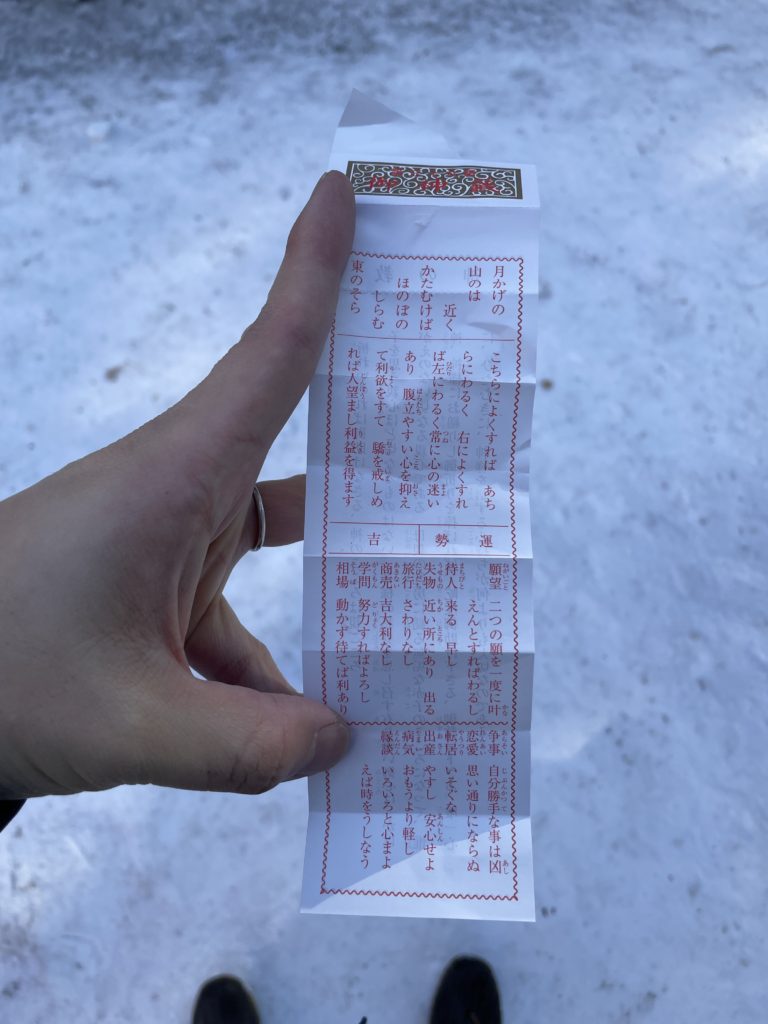

琴似神社に初詣に行って今年の仕事や家族の安全を祈ってきました。

おみくじ引いた結果、、、

吉!!

願い事2つはダメらしいので一つ一つ叶えていきたいと思います。欲張ってはいけませんと言うことでしょう。

あと年始は子供たちとも遊ぶ時間がありましたので農試公園でそり遊びをしたりしました。

ものすごくはしゃいでいる30代の人がいたらおそらく私でしょう。

昨年末は法事のため初めて函館に行きました。

日帰りの予定でしたので札幌駅で駅弁を買って、朝6時台の北斗で函館に向かいました。帰省する方が多かったのか満席でした。

関東圏にいたときはいつも崎陽軒の焼売弁当でしたが、こういう駅弁もなかなか良いものです。

ついてまず、、、

あじさいのラーメン!!憧れのラーメン屋さんにいけてよかったと思ったら札幌のエスタにあるという、、、

初めて函館に行きましたが、非常に歴史を感じさせる建物が多々あり坂がたくさんありロードバイクで輪行したいなと思いました。

法事が終わり、ラッキーピエロに行き食事を取ろうと思って駅前店に行ったら、45分待ち、、、電車の時間もあったのでガラナだけ買って

夜の北斗でまた帰ろうかと思ったら、、、

なんと私の席に外国人が座っているではないですか、、、

おそらくインド系と思われる青年、英語が通じるかの不安、、、

とりあえず隣の席に座り様子を見ます。

こういう場合、どうするべきか悩みながら新函館北斗駅までもやもやしながら待ちます。車掌さんがきて事情を説明したところ空いている席を案内してくださいました。

こういう場合皆さんならどうしますかね?

席を代わってもらったところでホクホクに温まった席に3時間座るのかで非常に葛藤しておりました。

まあいい旅だったと思います(笑)

こんだけ暴食しまくれば太りますよね、、、

次回は真面目な内容でいきたいと思います。

榎本拓哉 院長 歯学博士

2009年 北海道医療大学 歯学部 卒業。2021年12月27日

お正月の暴飲暴食を恐れている76kg院長です。

もう早いもので今年はあと数日ですね。

ちなみに当院3日まで休ませていただきます。

なぜか年末になると、普段腫れない親知らずや被せた歯とかが腫れるものなのでしょうか、ここに2、3日そう言う急患が多いですね。

さて本日はよくある相談の一つ「歯肉が下がってきた、歯が伸びてきた」と言うご相談です。

歯肉が下がることを歯肉退縮と言いますが、これは2つの可能性があると思います。

炎症性の歯肉退縮と非炎症性の歯肉退縮に分けられると思いますが、

炎症性の場合は、歯周炎により歯槽骨が破壊され骨吸収の結果歯肉が下がる症状です。この場合は、歯周治療を行い状態によっては被せ物などで改善を目指します。

非炎症性の場合は、炎症などはないが、歯槽骨と歯肉が薄くハードブラッシングや歯軋り矯正治療などで歯茎部に刺激が集中した結果、歯根が露出してきてしまう場合です。この場合は、歯ブラシや歯軋りの力のコントロールを行ったのち歯肉移植を行うことで歯肉退縮を改善します。

症例を1つ示します。

60代女性

主訴は「歯肉が下がってきて抜けてしまうような気がする。」

左下の側切歯と犬歯に歯肉が下がっているのが主訴ですが歯周ポケットはなく炎症もありません。しかし、歯肉が薄く今後も下がる可能性が示唆されます。

歯肉の薄さを評価する方法はメイナードの分類などありますがここでは割愛します。ここでは上顎から歯肉を採取し移植を行うことといたしました。

結合組織移植と歯冠側移動術を行い経過を追っていきます。

術後1週や1ヶ月だとだいぶ分厚いかんじでやや瘢痕も認められます。

6ヶ月も歯肉がだいぶ落ち着いており瘢痕も目立たなくなってきました。さらに歯肉が盛り上がってきているようにもみえます。右側の歯肉の高さに大体あってきました。術前の状態と比較していただければわかると思います。

このような歯肉移植は歯周形成外科といいますが、私は歯肉が育っていく姿を見守るのが一番好きです(笑)

歯肉移植にはいろいろ適応症もありますから相談していただければなと思います。

話は変わりますが、、、

当院に来てくださっている患者様ならわかると思いますが、

室内トレーニングを行う機材があります、スタッフや患者様にご迷惑をおかけするかもですが何卒ご容赦ください。

ちなみに私が今までやく3年貯めたヨドバシポイントを注ぎ込みました。また0からがんばります。ズイフトと言うアプリでバーチャル空間をロードバイクで走れる機材です。お正月太りの解消と来季の足を鍛えたいと思います。

みなさま良いお年を!!

榎本拓哉 院長 歯学博士

2009年 北海道医療大学 歯学部 卒業。2021年12月7日

76kgからずっと変わらない院長です。

マイナンバーカードリーダー導入したもののまだ誰も読み取り希望はいません。やはり普及率が、、、

さて、良くある患者さんからの疑問にお答えします。

質問:1歳位になり前歯が生えているのだけど歯医者にいつから連れて行った方がいいのですか?

結論から言いますと、心配なら一度見せてください。

歯が無ければ虫歯菌には感染していないですが、歯が生えた時に約6ヶ月ぐらいに虫歯菌の感染が起こると言われています。特に一番感染する時期は1歳半から3歳くらいらしいです。

そして感染経路は、両親やおじいちゃんおばあちゃんの口の中から感染していきます。特に離乳食の熱を覚ますときのフーフーや自分の使ったスプーンなどで子供に与える時が一番危険と思います。ですからこの時期は両親の知識が大事になってきます。

虫歯菌はどのように感染するかと言うと歯の表面に吸い付いたりして定着します。ですから歯が生えたらケアが必要になってきます。どのようにケアしたらいいか、歯磨き粉を使っていいのかなどそういったアドバイスをさせていただきます。

2~中学生くらいまでの間も非常に重要な時期だと思います。と言うのは仕上げ磨きをする時期から自立の移行期であるからです。

この時期に仕上げ磨き時のフロスを使うかどうかで、自分で歯ブラシする時フロスをする習慣を身につけさせることができるかが決まるからです。

治療に関しても虫歯になっていきなり治療となった場合と定期的的に歯科医院に通っている場合では違うと思います。

大人でさえ治療になるととても怖い思いをするのに、子供となるとなかなか難しいと思います。いきなり治療となるとみたこともない器具がたくさん出てきてさらに状況によっては麻酔なんかも必要になってしまいます。

その度にパニックになるでしょう。要は乗り越えるハードルが高いですし、何個も乗り越えなくてはいけません。

普段からこのような器具で歯面清掃などを行っていればすんなり治療できる場合が多いです。もちろん普段から子供の信頼を勝ち取っておく必要もあると思います。

習慣付けが大事と思います。

話は変わりますが、、、

おそらく今年最後のロードバイク投稿になるでしょう。。。

北広島まで行ってきました。日ハムの新天地が建設中です。だいぶ形になってきましたね。

ここはサイクリングロードがあって非常にいいですね。駅で休んでるとみんな車で送迎がひっきりなしにやってきます。私がいる側にコンビニがないのでその点がやや難点かもしれないですね。

来季はここから長沼町とか栗山町まで行ってみたいなと思いますね。

次回は今年最後の投稿になると思います。

榎本拓哉 院長 歯学博士

2009年 北海道医療大学 歯学部 卒業。2021年11月22日

小松菜奈ちゃんロスの院長です。

小松菜奈ちゃんが好きでね、テレビ見ながらマジかよ〜っていってたら娘が「ママのいる前でそういうこと言うのはやめて!!ママは心の中で傷ついているんだよ!!怒」怒りのあまり泣きはじめました。

娘の中ではきっとチャラい発言するパパはダメなのでしょう、、、どんどん肩身が狭くなってきました笑

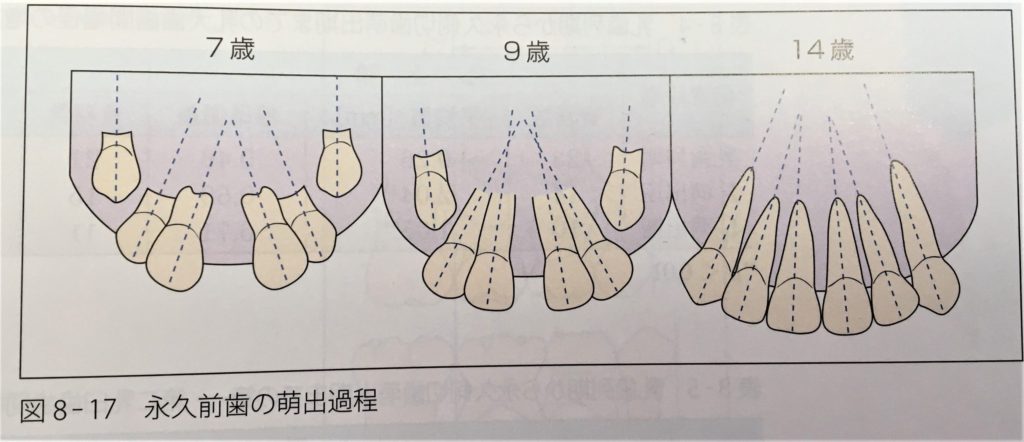

さて良くある相談で「上の前歯が生え変わったけど変な方向に生えている、前歯の隙間が空いている」などがあります。

これはうちの娘ですが、確かに前歯の隙間は空いています。

この前歯の隙間はどうなるのか?と言うと

犬歯が生えてきたりすることで正中の空隙が減ってきます。

なのでスペースにもよりますが経過観察をする場合もあります。

逆に空きすぎているとたまーに過剰歯があるケースもありしっかりレントゲンで確認する必要は出てきます。そのほうが安心かと思います。

今の子(自分の娘も含め)は全体的にスペース不足が多い気がします。その辺も含めてどうすれば良いか相談することになるかなと思います。

気軽に相談ください!!

話は変わりますが、、、

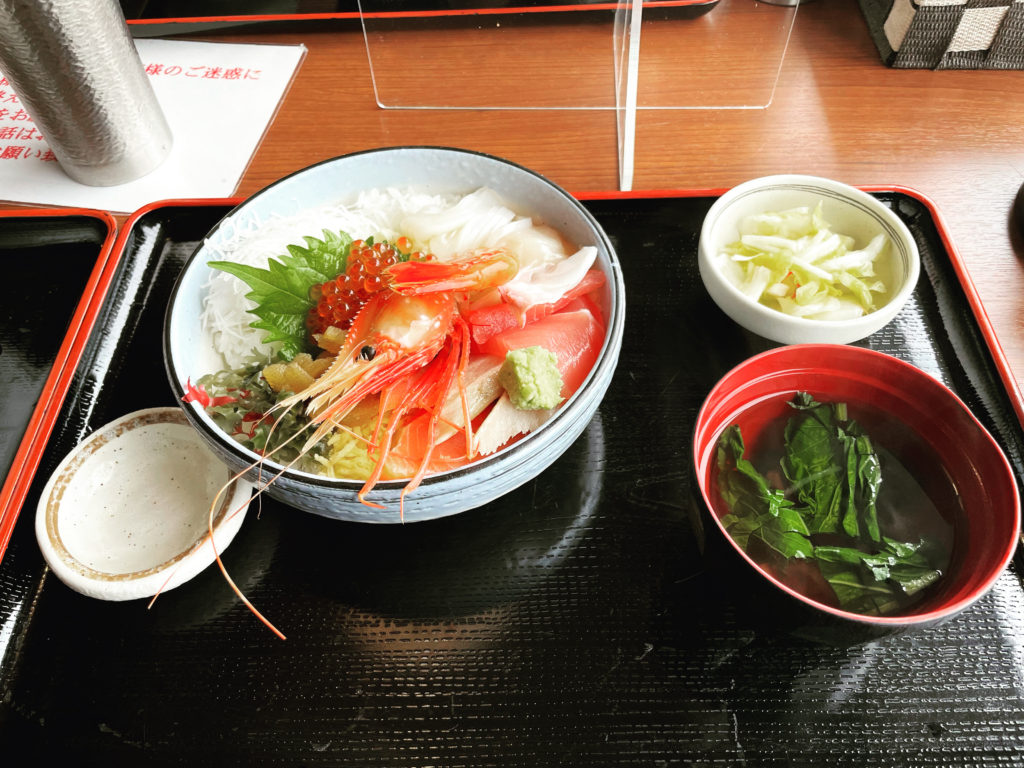

最近木曜が雨で全然乗れなくて多少降ってたけど石狩灯台に行きました。

このコースは非常に走りやすくて平坦のみですね。今シーズンは2回目です。

途中に佐藤水産のレストランがあり気になっていたので入ってみました。

結構コスパがいいかもしれません。今度は煮魚定食とか食べたいですね。

千歳にもあるみたいですがどちらにしろ車か自転車じゃないとキツそうです。

今度はもう少し上に行ってスウェーデンヒルズ通るコースにチャレンジしたいです。

榎本拓哉 院長 歯学博士

2009年 北海道医療大学 歯学部 卒業。2021年11月10日

76kgにリバウンド中の院長です。

最近木曜日雨でロードバイク乗れていません、、、

どーしたらリバウンド防げるのでしょう、、、本当に悩んでいます。

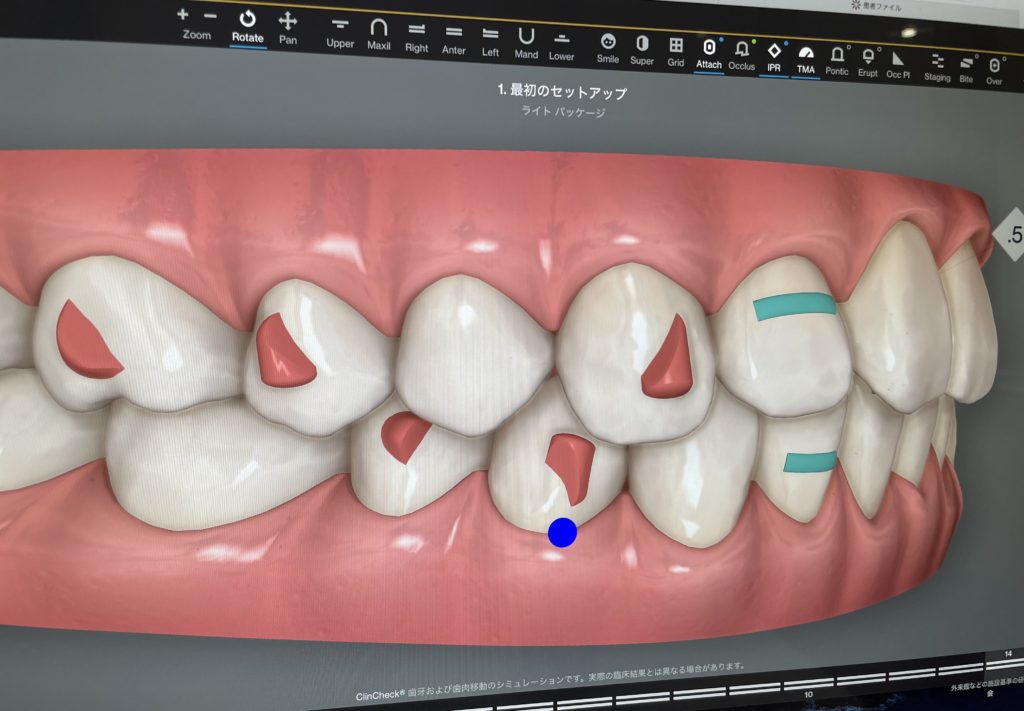

今回はインビザラインについて触れていきたいと思います。

インビザラインってご存知でしょうか?

アメリカのインビザライン社が開発した透明なマウスピースを用いた矯正のことですが、よくSNSや芸能人がインビザしながらテレビ出演しているなどで話題なことと思います。

インビザラインなどのマウスピース矯正の良いとこは外して清掃できる点、目立たない、違和感が少ないなどがあると思います。

良くない点は、しっかり使用時間を守らないと動かない、ワイヤー矯正の方が良いケースがあるという点

他社からだいぶ値段のお手頃なものも出てきているようですが、症例数や規模、マウスピースの特許、ソフトの使いやすさから私は今はインビザライン社のものを使用しています。特にクリンチェックが使いやすいですし患者さんに説明しやすくて気に入っております。

クリンチェックは画面上で3次元的にどのように動くかをシュミレーションできるソフトです。

ここで症例を1ケース

前歯の歯並びを治したいという主訴で来院しました。

上下顎とも青の枠で示すように翼状捻転と叢生が認められます。

下顎の歯列のアーチがやや狭いなど問題点はありますのでそちらをインビザラインを用いて改善していくこととします。

術後3ヶ月です。歯に突起部があると思いますがこれはアタッチメントといい歯を3次元的に動かすためのものです。

だいぶ前歯は動いてきましたが、まだ治ってきてません。

上記は治療終了時です。途中再印象を行ったため治療期間は伸びましたが

大体10ヶ月ほどです。その後保定期間に入りますが、ビベラというこれもインビザラインの保定装置を用いております。

費用に関してですが、

診断料は16,500円

インビザライン(全額)660,000円

インビザライン(部分) 440,000円

ビベラリテーナー 44,000円

となっております。気軽に相談してください。

ちなみに小児のインビザラインもあります。

話は変わりますが、、、

小樽水族館の方まで行ってきました。

小樽水族館のさらに上にホテルがあるのですがその近くに祝津パノラマ展望台があります。小樽から来ているスタッフに聞いたら自殺の名所らしいdeath。

傾斜16%の激坂付きです。坂道が好きな人は小樽最高かもしれませんね!!

もう来週には雪が降るという予報もありもうロードバイクネタがなくなってきているのを危惧しています。

榎本拓哉 院長 歯学博士

2009年 北海道医療大学 歯学部 卒業。2021年10月20日

74kgになりなんだか疲れやすくなり寒さを感じている院長です。

痩せすぎたらこうなるのかな?でも目標は73kgです。

さて今回は歯周組織再生療法とフラップ手術どちらが予後が良いのですかという内容について触れていきたいと思います。

まず歯周組織再生療法とフラップ手術とは何ぞや?について

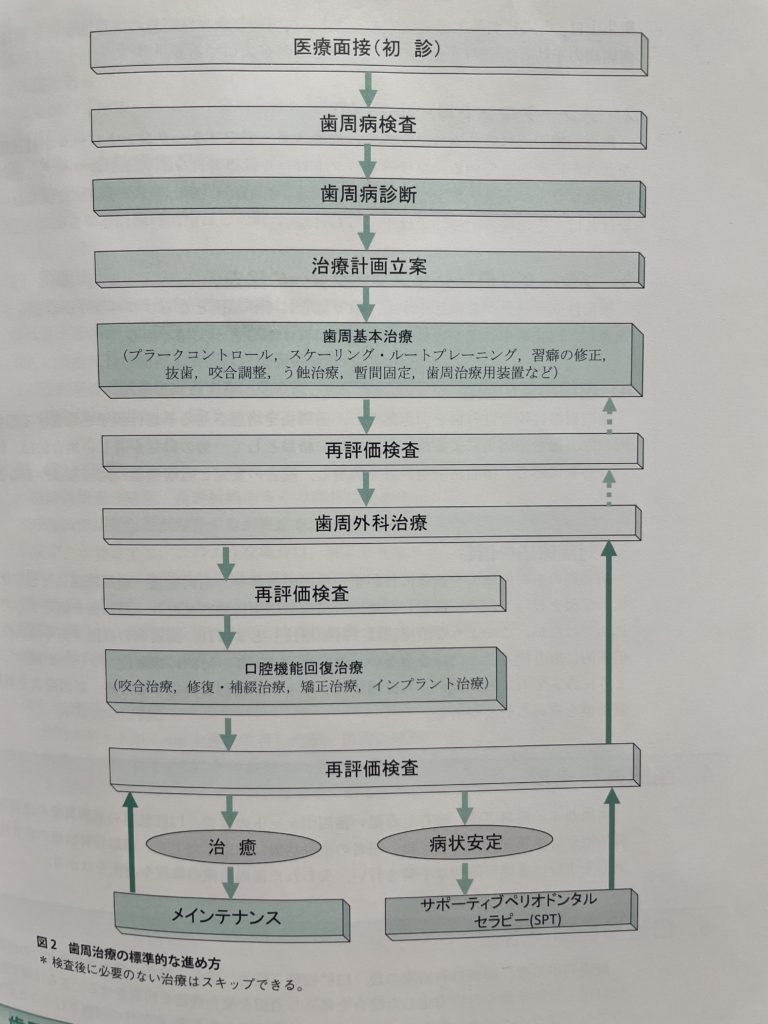

歯周病の治療は、まず歯周基本治療(スケーリングルートプレーニングや咬合調整、齲蝕処置や根管治療など)を行いますが、それでも改善しない場合歯周外科処置を行います。

フラップ手術は主に歯周ポケット除去を目的にしており、それにより歯肉が大きく下がるのが特徴で。

歯周組織再生療法は、方法にもよりますが歯の周囲のセメント質、歯槽骨の再生を目的にしているもので、方法はエムドゲイン、リグロス、骨移植、GTR法などがあります。

この治療法の結果を比べた場合どのような差が出るのかという疑問があります。

イタリアのTonetti先生とCortellini先生らのグループの論文ですが、再生療法とフラップを20年経過を追って比較したという内容です。

術式は3種類、フラップ手術のみ、GTR(チタン強化型ePTFE膜を用いたMTTP)、GTR(フラップ+ePTFE膜)

20年を比較した結果に

組織付着量は、GTR(チタンMTTP)−0.1 ± 0.3 mm (p = 0.58) 、GTR(フラップ+ePTFE膜)−0.5 ± 0.1 mm(p = 0.003) 、フラップのみ−1.7 ± 0.4 mm (p < 0.001)となりフラップのみと比較し再生療法の方が組織付着量の減少が少なかったようです。

フラップのみはグループでは2本の歯を失い、歯周ポケットの再発は15

GTR(チタンMTTP)の歯周ポケット再発5つ

GTR(フラップ+ePTFE膜)の歯周ポケット再発6つで認められた。

ということで、再生療法の方が歯周ポケット再発も少ないしアタッチメントロスも少なかったという結果のようです。

そもそも再生療法選択できる部位は限られるのでできるところは積極的に行った方が予後はいいのかもしれませんね。あんまりGTR法は行わないので最近の術式とは違うので比較はできないですが、垂直性の骨欠損の場合フラップのみはあまりよくはないということなのでしょうか?

ちなみにイタリアのTonetti先生とCortellini先生らのグループは歯周組織再生療法についてはトップレベルだと思うので結果は参考程度だとは思います(笑)。

20年経過を追ったのはすごいなと思いました。あくまで参考にさせていただきたく思います。

話は変わりますが、、、

定山渓紅葉ライドに行きました。

紅葉がとてもキレイでよかったですが、めちゃめちゃ寒い!!

途中定山渓のローソンで休憩したのですが、走ってないと寒くなってやばいです。服装考えないとやばい。

念願の朝里にあるループ橋に行くことができました!!

このコースは秋にまた行きたいですね!!

榎本拓哉 院長 歯学博士

2009年 北海道医療大学 歯学部 卒業。