| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 9:30~13:00 | ● | ● | ● | / | ● | ● | ● | / |

| 14:30~19:00 | ● | ● | ● | / | ● | ★ | ★ | / |

★:土日のみ午後14:30~17:00

休診日:木曜・祝日

2022年8月2日

目の炎症がひいてきた院長です。

今回は問い合わせが多い親知らずのことについて述べていきたいと思います。

時々親知らず抜いたら小顔になりますかと聞かれますが、それはないと思います(笑)顎の骨の形がかわるわけではないですからね。

さてまず、痛みが出る場合、抜歯した方がいい場合というのをご説明したいと思います。

基本的には親知らずは歯肉の中に埋まっていて感染しなければ問題はありません。

上記の写真のように丸で示した部分が隙間になっておりここに汚れやプラークが溜まり炎症を引き起こし親知らずに痛みがでます。

このような感染が引き起こされる場合は抜歯が必要と判断します。

抜歯が必要と判断したのちに問題になるのが抜歯の難易度や感染状態、下歯槽神経(上記の赤の2線に示す)との近接具合などが問題になります。

上記のように下歯槽神経に近接している像があればCTを撮影したりして正確に距離を確認しますが、中には接している場合もありますので変に抜こうとして圧迫することで唇あたりに麻痺が出ることがあります。

私はもちろん可能であれば抜歯しますが、リスクが高いケースは口腔外科にご紹介させていただくこともあります。口腔外科の方でも、局所麻酔、静脈内鎮静、全身麻酔など多岐にわたる対応をしてくれるのでご相談していただければと思います。

上記の症例では他院のクリニックで抜歯をしたが抜けなくて膿が出るということで来院しました。

70歳男性で歯根が残存しており感染も疑われCTでは下歯槽神経との近接も認められました。

上記のケースは消炎処置を行い大学病院にご紹介しましたが、高齢者の埋伏抜歯は歯槽骨が硬いケースが多く骨と癒着していることも少なくないので難易度が高いです。

ですから私の意見では、なるべく若いうち(できれば20代)に親知らずは抜いておいた方がい良いかと思います。その方が治癒も良く歯もするっと抜けると思います。

話は変わりますが、、、

子供たちのためにおたる水族館に行きました。

ついてまず食堂でご飯食べてからイルカショーを見て、、、

体型がペンギンと変わらないことに絶望するのでした、、、

おたる水族館は自転車でもよく行きますが、子供たちを連れて行けるいい場所だと改めて思いました。

もちろん帰りはかま栄のかまぼこを買って帰ります。

榎本拓哉 院長 歯学博士

2009年 北海道医療大学 歯学部 卒業。2022年7月29日

コンタクト入れたまま寝てしまい目が真っ赤な院長です。

今日は根の治療が治らない場合にどうしたら良いかについて述べていきたいと思います。

根の治療、我々は根管治療と言いますが根管治療は非常に難しい場合があったりします。

具体的には、根の治療を行なっても痛みが取れない、膿が止まらないなどです。

この場合何が考えられるかというと

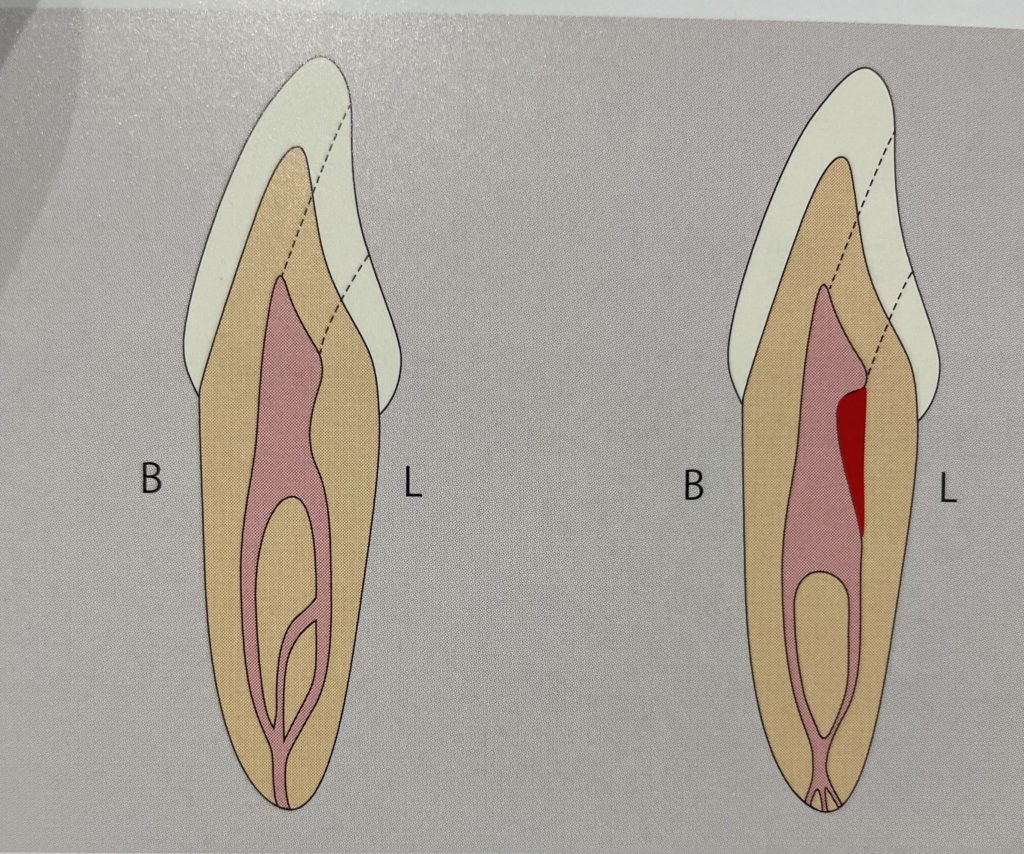

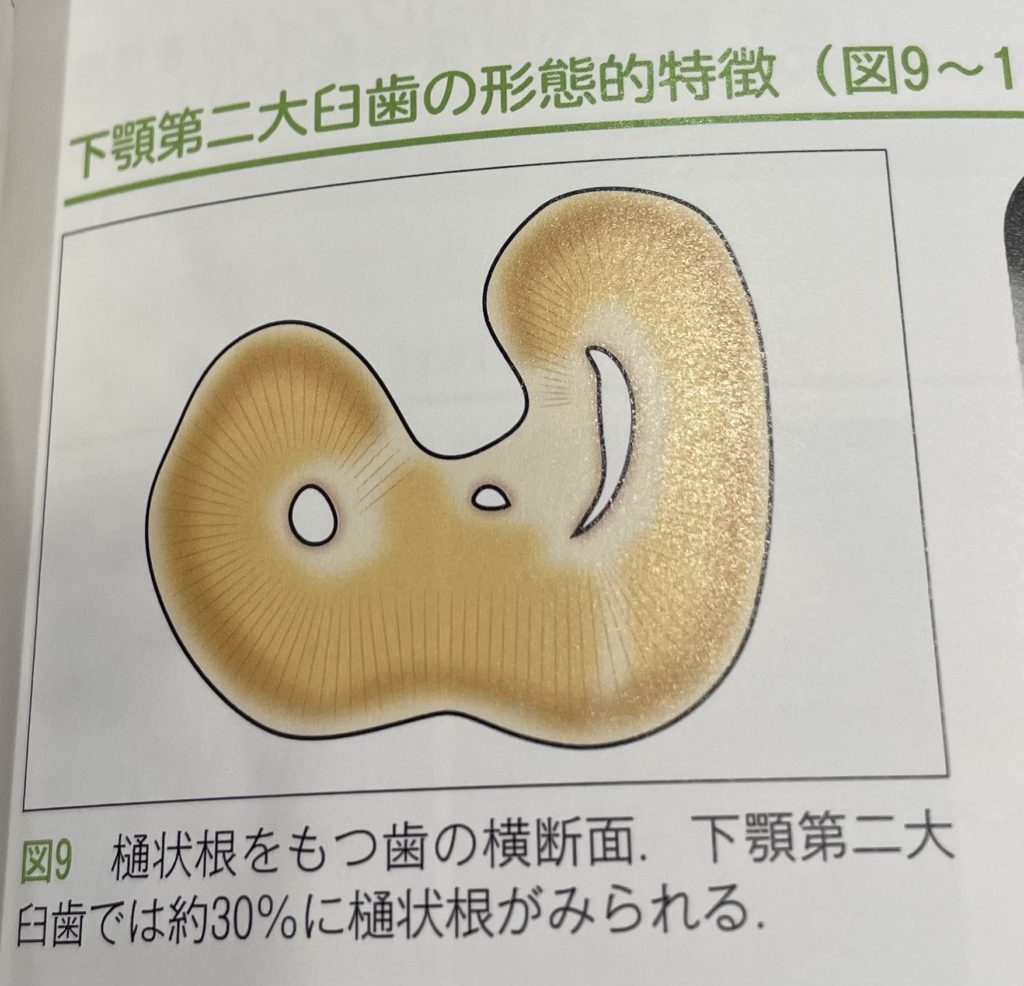

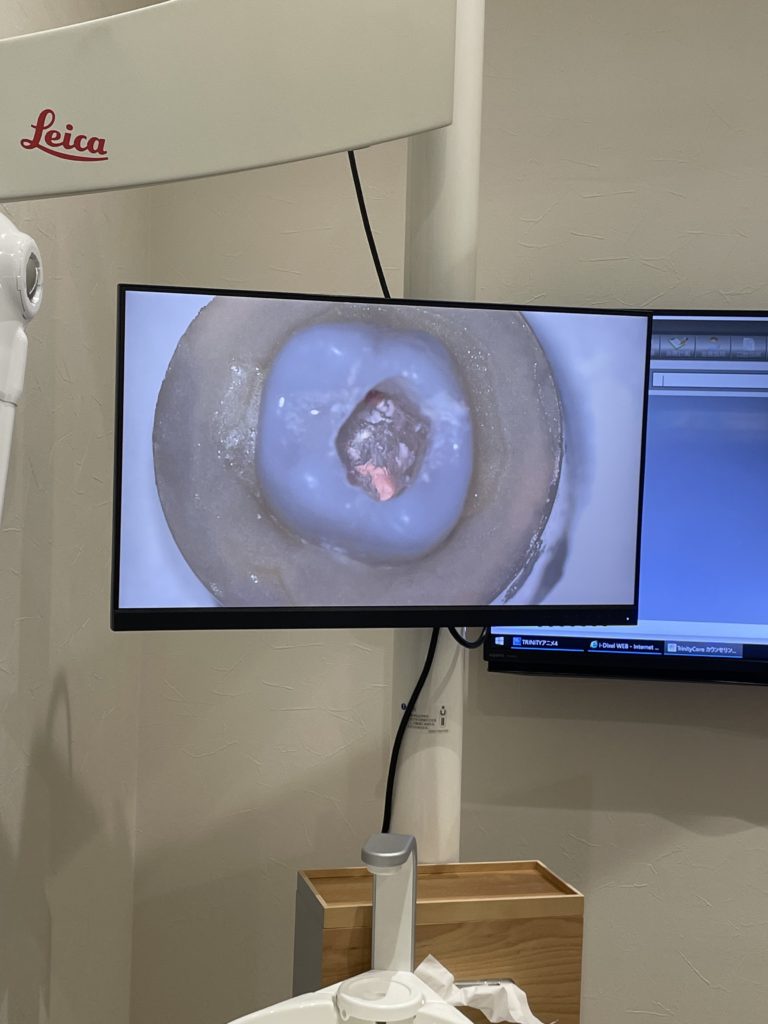

上の図のように解剖的に複雑な形態をしている歯であったりとか、

歯が破折しているもしくは亀裂が入っている、などが考えられます。

このように破折している場合は抜歯のことが多いですが、

マイクロで破折が見当たらないでなかなか治らない場合、選択できる治療法として

歯根端切除術という方法があります。

根の先を外科的に除去する方法で、ある意味最後の手段なのかもしれません。

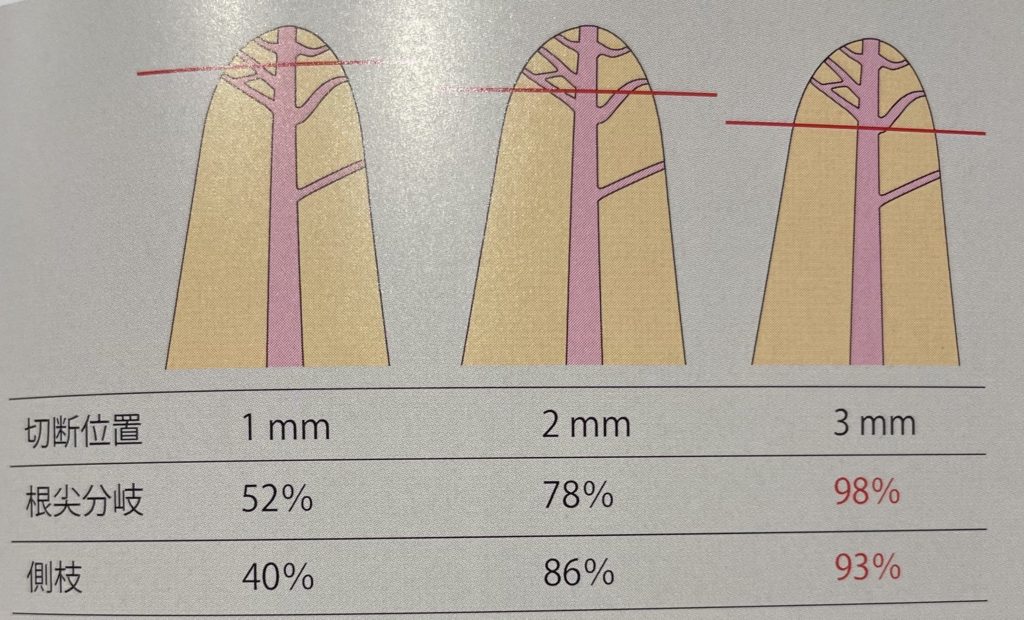

根の先を3mm切断し反対側からMTAセメントで充填し縫合する治療法です。

しかし、どんな症例でもできるわけではなく

金属のコアが長く入っており根の先から3mm確保できない場合や破折している場合、上の一番奥歯など届かない場所ではこの治療はできません。

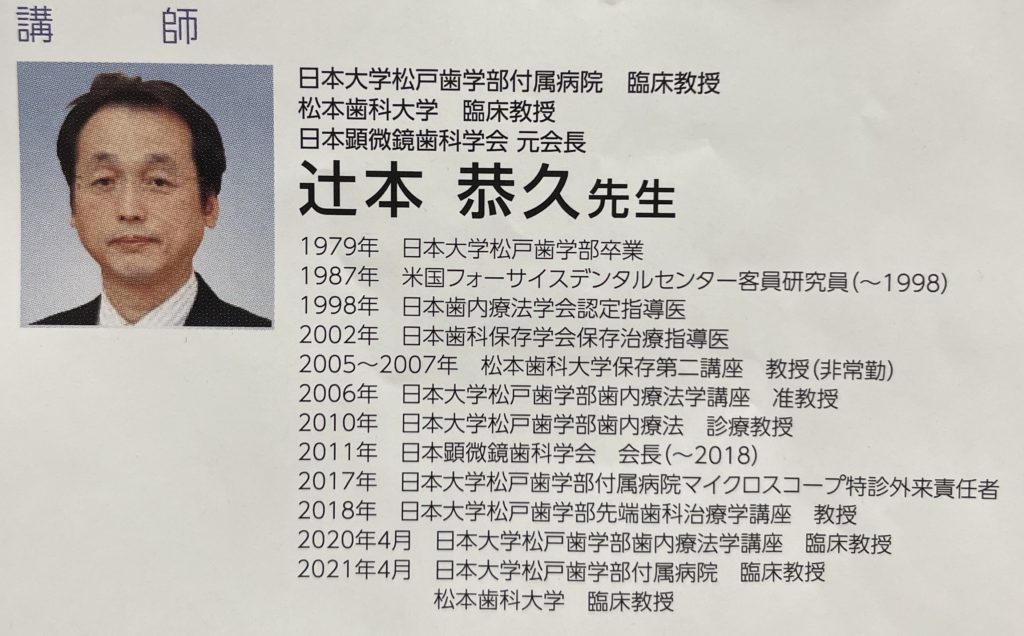

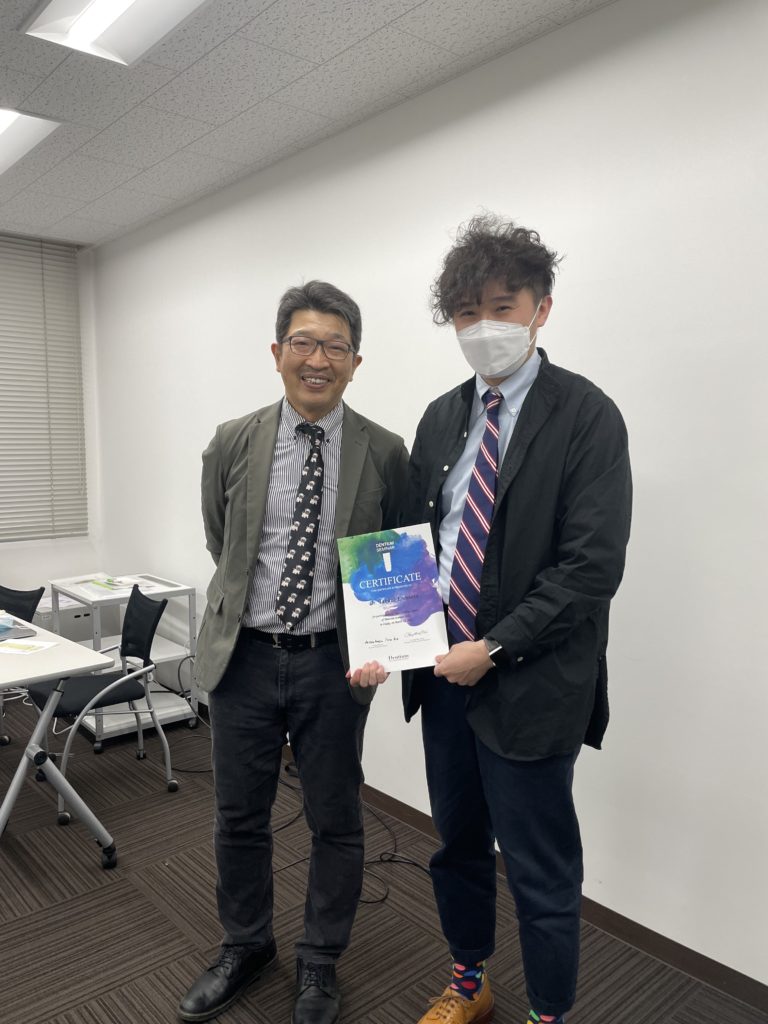

歯根端切除術の技術向上のため以前お世話になった歯内療法専門医である辻本教授にまたご指導いただきました。

基本的な考えや使用する器具などより良いものや手技に関してご指導いただきとても有意義な勉強会でした。

もっと保存できる歯を増やしたいと思っています。

話は変わりますが、

ずっといきたかった支笏湖に行ってきました。

初めて行くので滝野から千歳に抜けて北広島から帰るルートを選択いたしました。

千歳サーモンパークがとても良かったです。また遊びに行きたいなと思います。

今シーズン木曜日が雨の時が多くなかなか行けないことも多いですが行ける時は遠くまでいきたいと思います。

榎本拓哉 院長 歯学博士

2009年 北海道医療大学 歯学部 卒業。2022年7月12日

最近暑くて睡眠不足の院長です。

今回は歯周病におすすめの歯磨き粉はどれですか?という内容について述べたいと思います。

歯周病に効果があるつまり歯周病菌に作用する成分が入っているということが大前提になります。

当院においてあるもので何個か紹介していきたいと思います。

まずコンクールジェルコートF

フッ化ナトリウム950ppmF(薬用成分)、塩酸クロルヘキシジン(薬用成分)、β―グリチルレチン酸(薬用成分)、ポリリン酸ナトリウム(キレート剤)、キシリトール(甘味料)が成分して配合されています。(インプラント用のIPはフッ素が入っていません)

ここで注目していただきたいのが塩酸クロルヘキシジンです。クロルヘキシジンは細菌の細胞壁に結合することで細胞膜を傷害して抗 菌作用を発揮します。グラム陽性菌や陰性菌を含め広い抗菌性を有し、歯面に吸着してプラークの再付着を抑制する効果があります。使用してみればわかりますがヌメヌメします。

海外では洗口剤として広く応用されており、グルコン酸クロルヘキシジンの歯周治療への応用に関しては多くの研究があますがその濃度は0.12~0.2%と高濃度なのです。

残念ながら日本ではグルコン酸クロルヘキシジンによるアナフィラキシーショック例が報告されたことから原液濃度で 0.05%までに規制されています。

副作用として、アナフィラキシーショック、歯の着色や味覚異常や歯石形成などの報告もあります。

ちなみにこの塩酸クロルヘキシジンは0.05%の濃度です。またフッ素も少し少ないですが入っているので歯周病と虫歯両方に効果があるといえる歯磨き粉です。プラークが付着しずらくなるのは良い効果だと思いますし、当院では一番売れています。

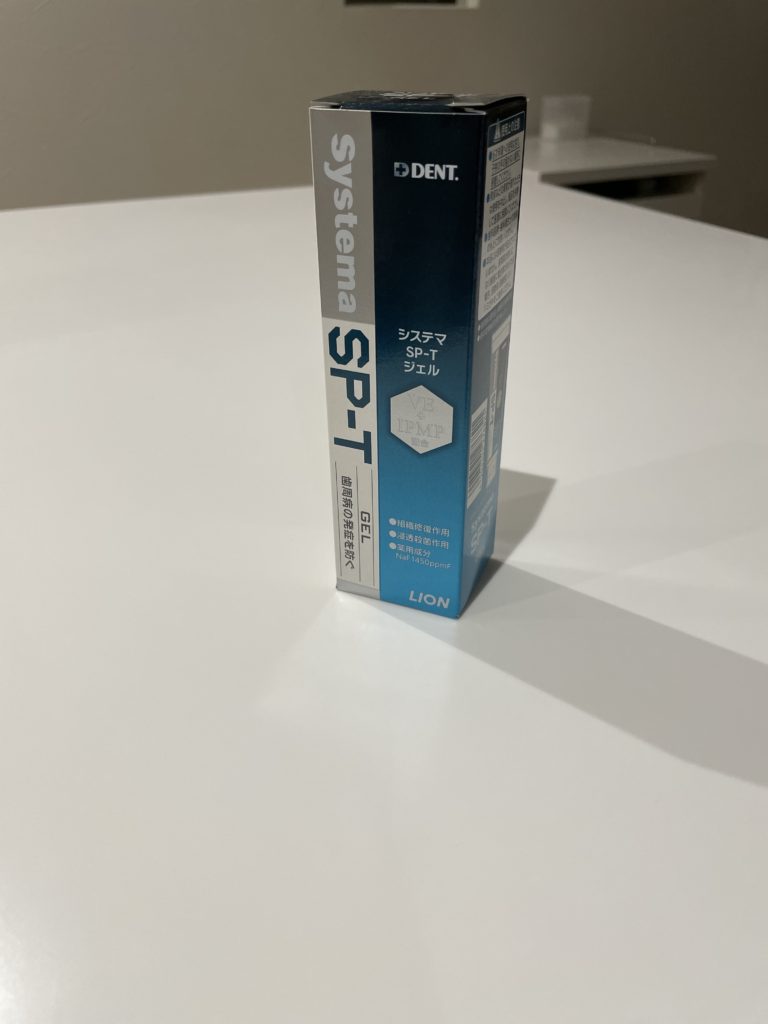

次にご紹介するのはシステマSPTジェルです。

成分は酢酸トコフェロール(ビタミンE)、フッ化ナトリウム(フッ素として1450ppm)、ラウロイルサルコシンNa、イソプロピルメチルフェノール(IPMP)、トラネキサム酸、β-グリチルリチン酸が配合されています。

ライオンさんのHPから引用させていただきましたが、この歯磨き粉は有効成分が非常に豪華でとても素晴らしいのですが、歯周病に効くというところではイソプロピルメチルフェノール(IPMP)という成分に注目していきます。

先ほど出てきたクロルヘキシジンよりもバイオフィルム内に浸透し殺菌できるとしています。

こう考えると、殺菌成分が薄い濃度でクロルヘキシジンを配合しているコンクールジェルとバイオフィルムまでしっかり殺菌できるIPMPを配合したSPTジェルどちらがいいのでしょうか?

僕は、、、SPTかなぁ(笑)個人的にはヌメヌメ感があんまり好きじゃないのでSPTを推しています。

あくまで参考にしてみてください。

話は変わりますが、、、

手稲山行ってまいりました。

Stravaっていうアプリを入れたのですが、このアプリはすごい機能がありStravaやっている人の中で手稲山何分で登っているかや時速何キロで登っているかがわかるので自分がいかに遅いかがわかります。

もうね、自己ベストを出し続けるしかないなと思いますよね。

一番ショックだったのは、自分より年上の50代の方に抜かれたのがショックでした、、、

頑張ろう、、、

榎本拓哉 院長 歯学博士

2009年 北海道医療大学 歯学部 卒業。2022年6月29日

再び80kgになってしまった院長です。

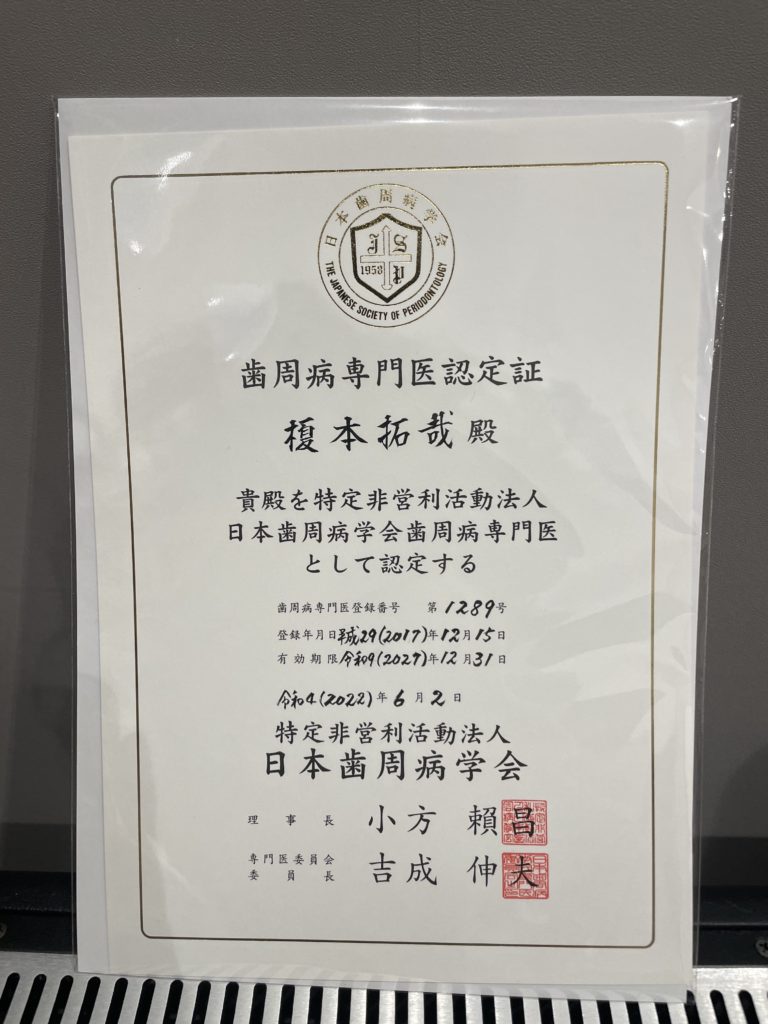

タイトル通り無事に更新できました。

これで2027年までは専門医でいられます。

今後日本専門医機構からも認定書が来るみたいです。

ちなみに歯周病専門医は5年おきに更新なのですが、そのためには発表が義務付けられていたり学会での研修が義務付けられています。広告できる分それなりに責任が伴います。

認定医は研修はありますが発表までの義務はありませんし広告はできないことになっております。

私が開業して一年すると、厚生労働局から新規指導を受けるのですがその時に医療法に基づきホームページに逐一チェックを受けます。それくらい最初は広告に関しては厳しいのです。

ですが、西区だけでも専門医でもないのに専門医だとか本来広告できない認定医でさえ出しているのが多々見受けられます。新規指導の厳しさはどこに行ったんだい?と言いたくなりますね、、、

そういうのが乱立しているので日本専門医機構ができたと思いますから改善されるのを願っております。

話は変わりますが、、、

6月19日は休診にさせていただき自然と対話し自分自身を見つめ直すために富良野に行ってまいりました。

グレートアースというイベントです。

一言断っておきますが、決して遊びに行ったわけではありません。自然との対話を通じて自分と向き合うためです(真顔)。

このように休憩ポイントが用意されていて食事が振る舞われます。

多分過去最高にキツかったと思うのですが今回自然との対話で得たこと、、、

「いいときもあればきつい時もある」

下りがずっと続き最高な時もあれば登りがひたすら続きもう降りたくなることもあります。

人生でもきっとこの先もこれが続くんだろう、、、

人生の教訓にしたいと思います。

ちなみに、、、

富良野の代償がこれで人間的にも脱皮しております。

榎本拓哉 院長 歯学博士

2009年 北海道医療大学 歯学部 卒業。2022年6月12日

映画トップガンの始まり方が大好きな院長です。

映画観に行ってきましたけど1作目観てから行けばよかったなと思っております。とはいえ父親がトップガン大好きで小さい時から何回も見ていたので非常に楽しめました。

なんか父親世代向けに作られた映画って感じがしましたね。

映画観終わった後は皆さんデンジャーゾーンを聴いて帰ったのではないでしょうか?

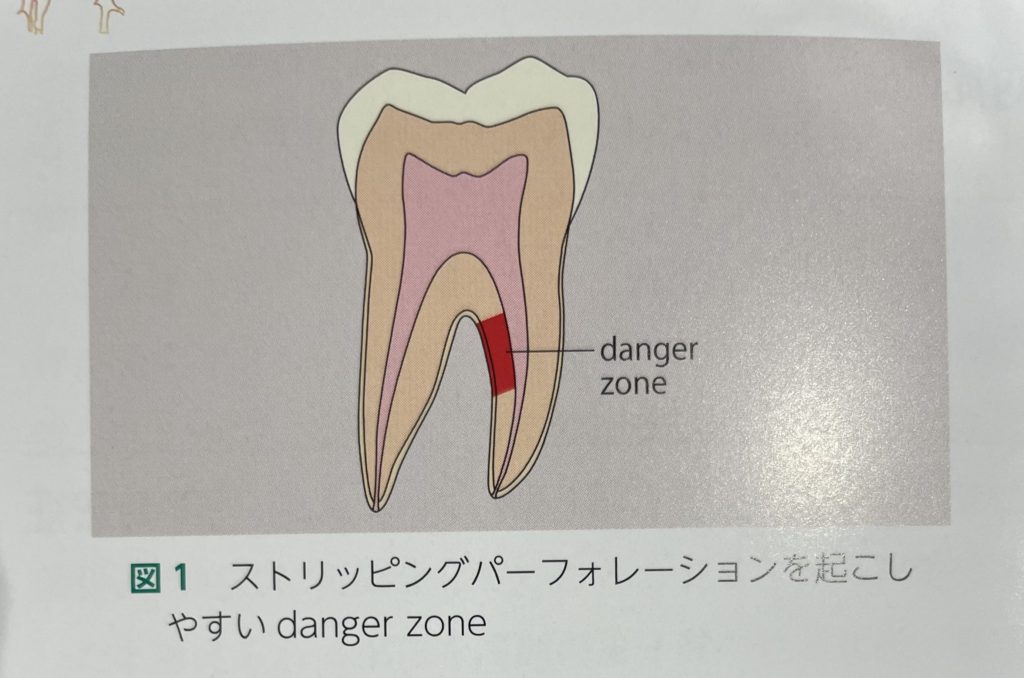

歯科でもデンジャーゾーンという言葉は存在していて歯内療法の用語で存在します。

要は、神経の治療している時に触りすぎ注意な場所です。

また時々歯牙は特殊な形態をしている場合があり、思い込みで治療して

いるとデンジャーゾーンを超えて穿孔してしまうことも十分ありえます。

ですので、私はマイクロとctと感性で気をつけるようにしております。

話は変わりますが、、、

小樽運河まで行ってまいりました。

流石に3時間以内に帰ってくるのは無理でしたがだいぶ距離が出てきました。

この調子でもう少し距離を伸ばしていきたいと思います。

榎本拓哉 院長 歯学博士

2009年 北海道医療大学 歯学部 卒業。2022年5月23日

先月外食が続いたため80kgになってしまった院長です。

本日は比較的相談が多い「顎が痛い」という症状について触れていきたいと思います。

いわゆる顎関節症と言われるものですが、なぜこのようなことが起きるのでしょうか?

実は、発症の原因については不明なことが多く日常生活を含めた環境因子・行動 因子・宿主因子・時間的因子などの多因子が積み重なることで起こるとされています。

例えば、緊張する仕事,多忙な生活,対人関係の緊張、硬固物の咀嚼,長時間の咀嚼,楽器演奏,長時間のデスクワーク,重量物運搬,覚醒時ブラキシズム,日中の姿勢,睡眠時の姿勢,睡眠時ブラキシズム,咬合,顎関節形態,疼痛閾値パーソナリティ,睡眠障害、悪化・持続因子 への暴露時間など考えられるだけでたくさんの要因が考えられます。

特に20代女性に多いと言われております。

病態としては、

咀嚼筋障害(1型)

顎関節痛障害(2型)

顎関節円板障害(3型)

変形性顎関節症(4型)

に分類され、単独ではなく併発していることが多く認められます。

これらの診断は、主に触診(症状発現場所の確認、咀嚼筋・顎関節の触診)、下顎運動の検査(開閉口路,開口距離,下顎側方・前方運動量の計測)、顎関節雑音の検査(開閉口運動時,側方運動時,前方運動時)、レントゲン検査で総合的に診断していきます。

治療に関してですが基本的な流れは下記に示します。

主に、顎関節症基本治療として理学療法、薬物療法、マウスピース治療を行います。

顎関節症では,基本治療により 2 週間から1か月,長くとも 3 か月程度の治療で痛みや開口障害などの症状改善しない場合,MRI による検査やより高度な医療連携による処方,また医療連携による専門的対処が必要となることが多いので専門医に紹介するケースが多いです。

といった具合で顎関節症は非常に複雑で治療のゴールも明確ではないことも多いです。

しかし被せ物や咬合の治療を行う際、顎関節に異常があればまず顎関節症の治療が必要であるので非常に重要なことだと考えています。

もし顎関節症でお悩みの方は何か力になれるかもしれません。ぜひご相談を。

参考文献)顎関節症治療の指針 2020

話は変わりますが、、、

石狩灯台まで行ってきました。

最近は休みの日も子供の送り迎えや打ち合わせがあったりであんまり長時間乗れないのが悲しいところです。

石狩灯台は色々距離感もちょど良くていいのですが、もっと新しい知らない場所に行ってみたい気もします。

最近体重が激増したこともあり土日に仕事終わり旭山記念公園にも行くことがあります。

そろそろ手稲山周回したいと思います。

榎本拓哉 院長 歯学博士

2009年 北海道医療大学 歯学部 卒業。2022年5月11日

花粉症で目を取り出して洗いたい院長です。

先月、歯科用のマイクロスコープのセミナーに行ってきたのでその内容について触れていきたいと思います。

講師の先生は日本大学松戸歯学部の臨床教授であられる辻本先生でした。歯内療法専門医の先生です。

とても気さくな先生で細かい疑問にも的確に答えてくれて非常に良かったです。

場所は東京都上野の不忍池の近くのモリタ社本社で行われました。

昼間はたくさんのスワンボートが出ておりました。

今回はマイクロスコープを用いての歯内療法(歯の神経の治療)のセミナーです。

すごく簡単に説明すると最新の機材(Ni-Tiファイル、垂直加圧根充)を使って根の治療を行うという内容なのですが、定員5名という超少人数のセミナーでどんな猛者たちが受けにくるのかと緊張半分ワクワクで乗り込みました。

なんと2人しかいないかったためほぼマンツーマンで指導をいただきました!

思えばマイクロスコープはトレーニングを自分でやったりはしましたが、誰かに見てもらうことってあんまりなかったなと思います。

辻本先生に「センター、センター、センターお願いします」としつこく厳しく言われたのを思い出しながら

日々の治療に活かしたいと思います。

セミナーで学んだことを活かすためにモニター設置いたしました。

実は7月にもまたちょっと違う内容で辻本先生に御指導いただく予定ですのでその時までに向上しておきたいと思います。

話は変わりますが、、、

GWは熊に会わないかヒヤヒヤしながら滝野霊園と小林峠に行ってきました。

GWは風が強く天気も不安定で5月5日しか稼働できなかったのが残念です。

本当は支笏湖まで行くつもりでしたが、行くと夕方になってしまうし子供の日に家族サービスしないのは後々怒られそうなので早急に帰ってきました。

ぜひ支笏湖リベンジしたいなと思います。

榎本拓哉 院長 歯学博士

2009年 北海道医療大学 歯学部 卒業。2022年4月24日

シラカバ花粉でコンタクトが厳しい院長です。

4月から保険適用になったCADCAMインレーについて触れたいと思います。

今までCRインレー(コンポジットレジン)は保険でもありましたが、以前ご紹介したCADCAMクラウンの小さいバージョンです。

装着感ですが適合や強度はだいぶ安心感ある感じです。ハイブリッドに比べたらコスパはいいのではないでしょうか?

歯質との馴染みも意外といい感じです。

あとは経年経過と強度がどうかな?というところでしょうか。今のとこは好感触でございます。

今後も随時新しい情報を更新していきたいと思います。

話は変わりますが、、、

今季初ライドに行きました。

前田森林公園経由の銭函まで行ってきたのですがあまり私の体力に余裕がなく小樽まで行けなかったです。

遠くの山にはまだ雪が残ってますね。

まずは80キロくらいの場所を目指していきたいと思います。

榎本拓哉 院長 歯学博士

2009年 北海道医療大学 歯学部 卒業。2022年4月10日

長女がピアノ練習中にそこは丁寧に弾いた方がいいんじゃない?って言ったら弾けないくせに黙っててと言われた院長です。

本日は母親から子供に細菌はどれだけ感染しているのか?ということと母乳と人工乳ではどちらが虫歯になりやすいのかについて触れていきたいと思います。

乳幼児の口腔常在菌は母親以来が20%以下で、意外と影響がないことが示唆され人工乳の方が母乳で育てた場合に比較してう蝕菌が多彩であったことが九州大学の影山先生らの報告で明らかになりました。

どういうことかというと、今までう蝕菌が子供にいつ感染するかというのは離乳食などから感染するとされ、その細菌叢は母親に由来であると考えられていました。

しかし、4ヶ月検診の448組の母子の細菌叢を遺伝子解析した結果、母子の細菌叢は意外と一致しておらず、関係していたのは人工乳と母乳の違いでした。

母乳で育てた方が、母子の細菌叢が一致しなかったという結果だったそうです。理由としては、母乳に含まれる免疫グロブリンが作用していると筆者らは示唆しています。

逆に母子ともに細菌叢が似ていた子供(特に人工乳)には、S.salivarius(虫歯関連菌の一つ)が多く検出されたとのことです。

授乳方法によって、う蝕のなりやすさに影響するというのは自分も初めて知りました。非常に興味を持ったのでご紹介させていただきます。

まとめますと、母子の細菌叢は意外と一致しないということ、母乳で育てた方が虫歯菌が定着しずらい可能性が示唆されたとなります。

話は変わりますが、

先月、勉強会に行ってきましたのでその報告を、、、

北見でご開業の猪子先生にご指導いただき、サイナスリフトに使用する画期的な機器のセミナーに行って参りました。

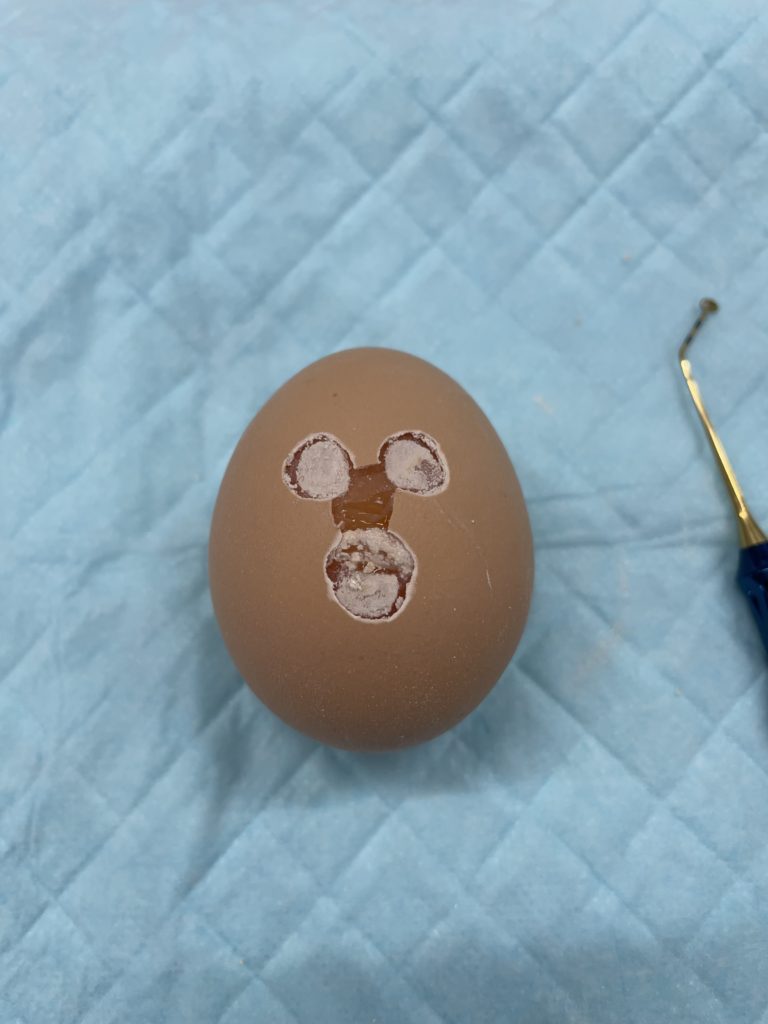

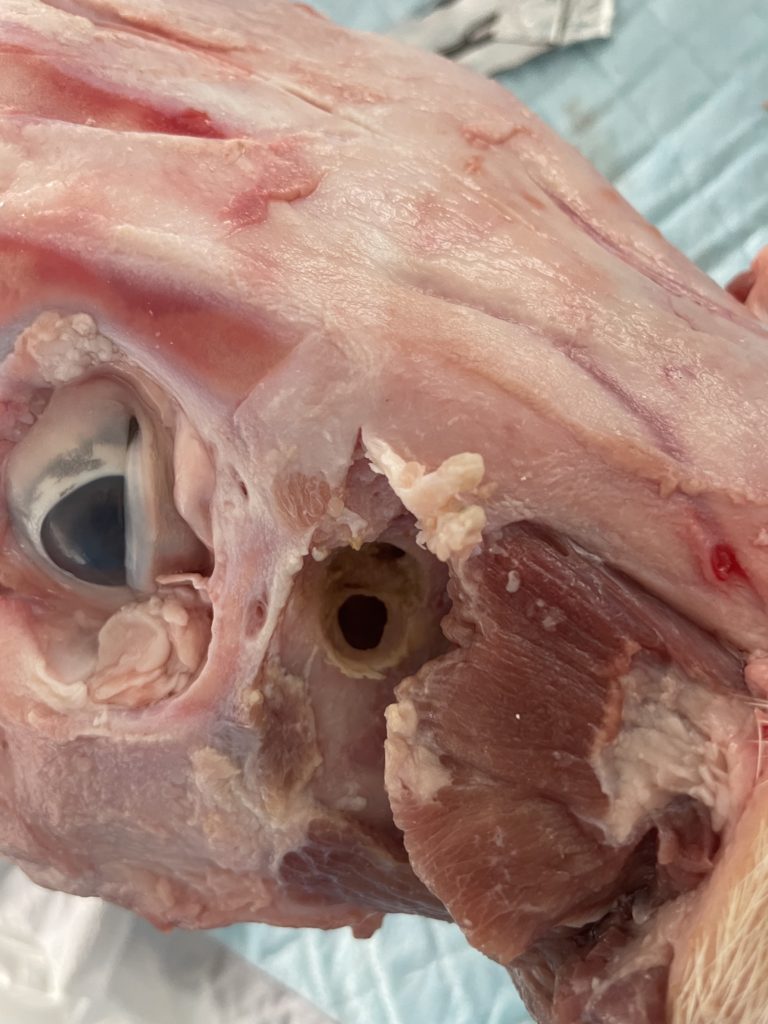

卵の殻だけ取って膜を持ち上げたり、、、

豚の上顎洞を挙上したりと、、、

豚の上顎洞どこにあるねんっていうくらい骨が1センチ近くあり大変でしたが非常に多くを学ぶことができました。

こういう手術をやりたいというのではなく、抜歯した時など時々上顎洞などに穴が開くことがありますのでいざという時の対応などはしっかりできた方がいいと考えております。

そろそろロードバイク乗り始めたいと思います。

榎本拓哉 院長 歯学博士

2009年 北海道医療大学 歯学部 卒業。2022年3月29日

37歳になってしまった院長です。

年はとりたくないものです。あと何年仕事できるんだろうとか、何年ロードバイクできるんだろうとか考えてしまいます。

先日1歳の次女が、転倒して唇を切ってしまいました。その4日後に唇にできものができてきました。

わりと透明な3ミリくらいの腫瘤でしょうか、、、

状況としては、捕まり立ちをしていてバランス崩してテーブルに顔をぶつけてしまいました。その衝撃で上顎前歯が下唇に刺さり2、3mmほどの裂傷ができ出血が認められといった感じです。

止血はすぐできたのですが4日後に腫瘤ができたという既往歴です。

これは粘液嚢胞と言います。

イメージとしては

こんなような感じです。(笑)

伝わってくれれば嬉しいと思います。

治療は、自然治癒するケースもあれば再発することもありますが、再発を繰り返すようなら傷ついた小唾液腺ごと摘出することがほとんどみたいです。

再発を繰り返してくると透明な粘膜が白くなり硬くなってくるのでそうなったら切除が必要と思われます。

可愛い娘にメスは入れたくないのでしばし経過観察です。

話は変わりますが、

新人の衛生士に研修を兼ねてクリーニングをしてもらいました。

私、前歯がしみやすいので色々面倒な模擬患者でしたがちゃんと綺麗にやってくれました。意外と自分のクリーニングや虫歯の治療て心配だったりします。誰にやってもらったらいいんだろうとかね、、、クリーニングは衛生士にお願いするとして、治療って困りますね。

榎本拓哉 院長 歯学博士

2009年 北海道医療大学 歯学部 卒業。